佐倉ゆかりの人物

政治

土井利勝(どいとしかつ 1573年~1644年)

初代佐倉藩主。徳川家康、秀忠、家光の三代に仕え、江戸幕府の中枢を担っていた利勝は、慶長15年(1610)に佐倉の藩主となり、翌年から7年かけて佐倉城を築きました。徳川幕府の基礎を築いた利勝は、その後大老に命じられ、歴史的に大きな足跡を残しました。

佐倉城址公園については下記リンクから

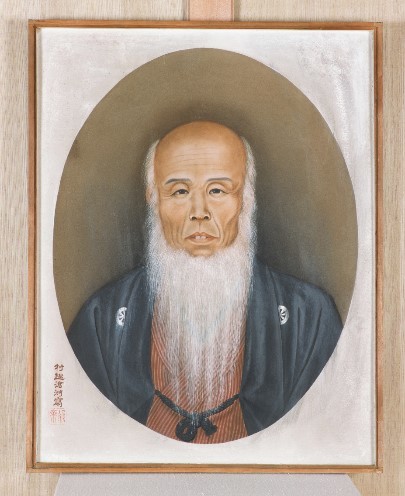

堀田正睦(ほったまさよし 1810年~1864年)

幕末の佐倉藩主。幕府の老中首座としてアメリカ総領事ハリスと交渉、日米通商条約の幕府側責任者として調印に尽力しました。蘭医学の採用や西洋兵法の導入、農政の刷新など、数々の藩政改革を実施した開明的藩主としても知られています。

医学

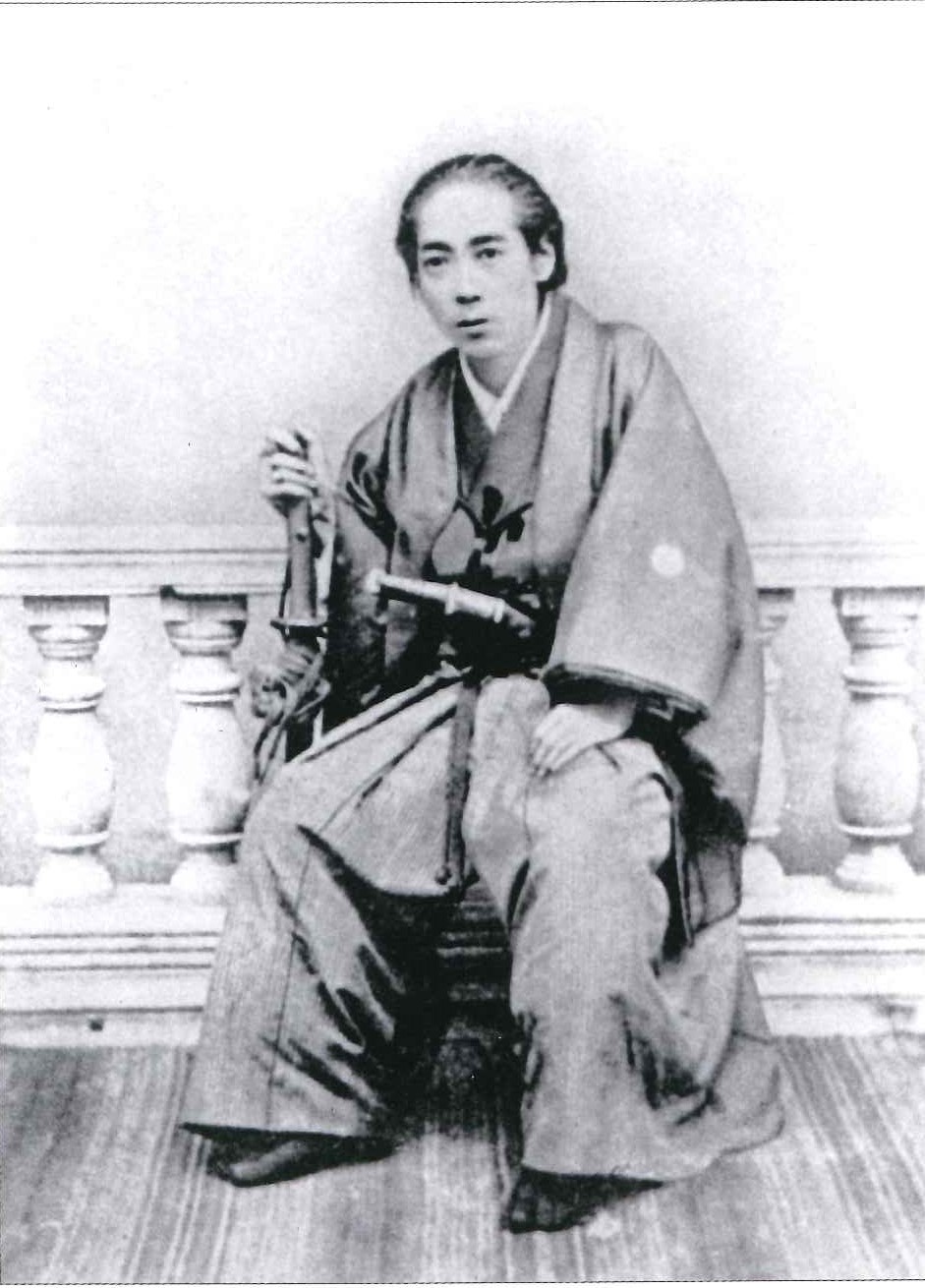

佐藤泰然(さとうたいぜん 1804年~1872年)

幕末の藩医。天保14年(1843)、江戸から佐倉に移り、病院兼蘭医学塾の佐倉順天堂を開きました。乳ガン手術など、蘭学による先進医療を行うと同時に、多くの優秀な人材を育て、近代医学の発展に大きな功績を残しています。

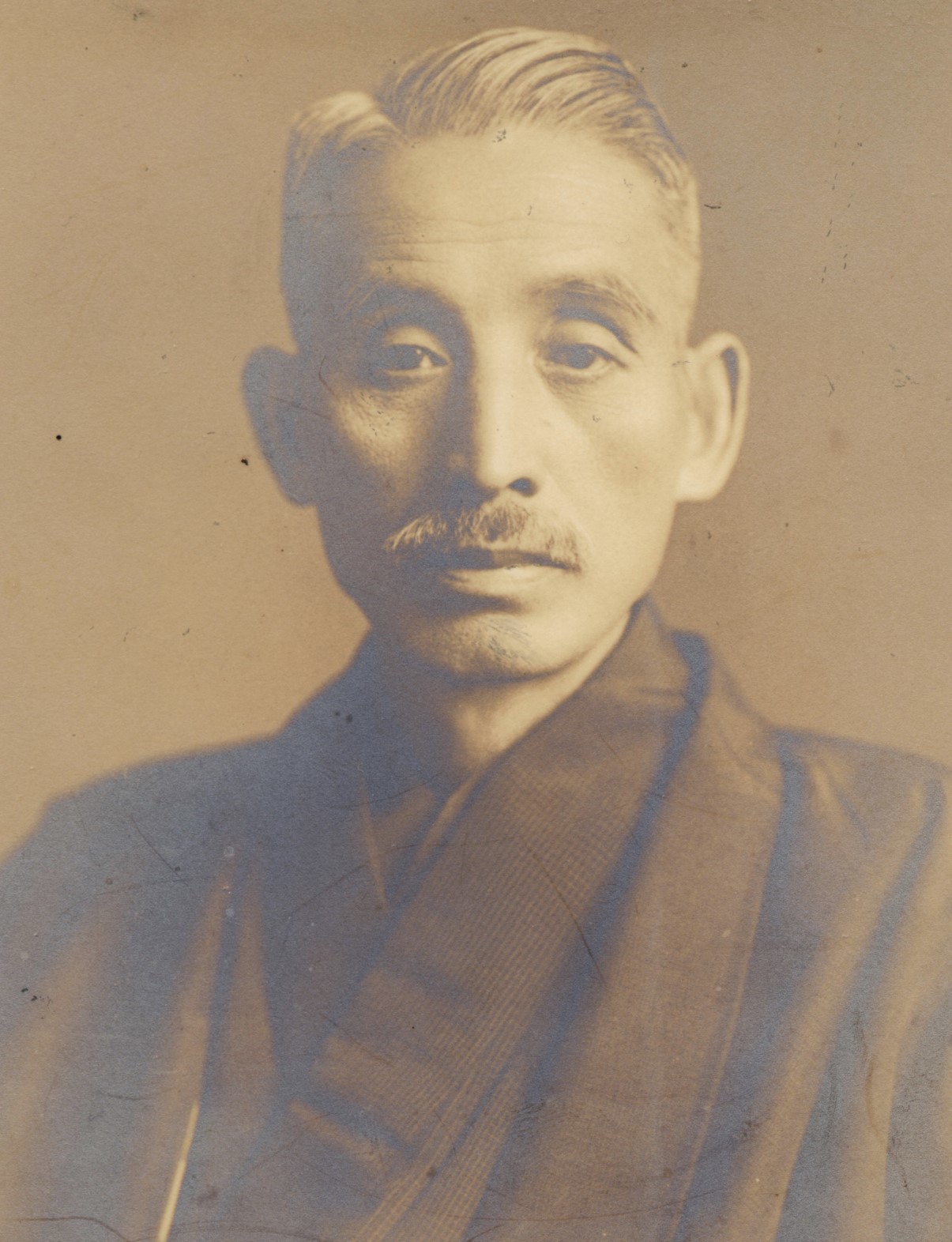

佐藤尚中(さとうたかなか 1827年~1882年)

医学者。病院兼蘭医学塾「順天堂」に入門した尚中は、嘉永6年(1853)に佐藤泰然の養子となり、「順天堂」の後継者となります。明治2年(1869)に大学東校(東京大学医学部の前身)の最高責任者となり、職を辞した後には、東京に順天堂医院(のちの順天堂大学)を開き、日本の医学の発展に寄与しました。

教育

西村茂樹(にしむらしげき 1828年~1902年)

佐倉藩出身の明治の思想家、教育家。明治に入ってからは福沢諭吉らと明六社に参加しています。また、日本独自の道徳観を守るために修身学社(日本弘道会の前身)を設立しました。宮中顧問、華族女学校校長、貴族院議員を歴任。

佐藤志津(さとうしづ 1851年~1919年)

日本の近代女子教育の先駆者。佐藤尚中の子として生まれた志津は、明治35年(1902)、財政難のため廃校の危機に瀕していた女子美術学校の初代校主となります。「技術を身につけ、自立した女性の育成を目指す」という女子美術学校の理念に共感した志津は、以降没するまでの15年間にわたり、学校経営を担い、熱心に女子教育にあたりました。

津田仙(つだせん 1837年~1908年)

近代農業の普及・発展に貢献した農学者。佐倉藩士の子として生まれた仙は、慶応3年(1867)に、幕府の訪米使節団に通訳として随行。近代農業などへの関心を強めていきます。帰国後、アスパラガスなどの西洋野菜の栽培や農業雑誌の刊行、私立の農学校設立など、農業の近代化に尽力しました。また、女子教育の発展や、日本初の盲学校などの設立にも携わるなど、日本の教育に多大な貢献をしました。

津田梅子(つだうめこ 1864年~1929年)

明治の教育家で、女子専門教育の先駆者。佐倉藩出身の農学者津田仙の二女として江戸で生まれ、6歳で日本初の女子留学生として渡米しています。華族女学校に奉職し、再度渡米した後、現在の津田塾大学の前身、女子英学塾を開きました。

産業

西村勝三(にしむらかつぞう 1836年~1907年)

実業家。武士の家に生まれながら脱藩し、鉄砲をはじめとして鉄鋼、雑貨などあらゆる事業を手掛けました。勝三は日本で初めて靴を製造した人物としても知られ、今でも勝三が初めて築地に工場を創業した日(3月15日)は靴の記念日として称えられています。

芸術

浅井忠(あさいちゅう 1856年~1907年)

明治の洋画家。江戸佐倉藩邸に生まれ、少年時代を佐倉で過ごしました。明治美術会を設立するなど、日本洋画壇の発展に尽くしました。詩趣深い画風で、日本の田園風景を描いた「春畝」「収穫」は重要文化財に指定されています。弟子に梅原龍三郎、安井曽太郎などがいます。

香取秀真(かとりほつま 1874年~1954年)

明治から昭和の金工家・歌人。芸術院会員。麻賀多神社の神官郡司家の養子となって幼少期を佐倉で過ごしました。東京美術学校卒業後、母校の教授を務めながら作品を発表、鋳金界に重きをなしました。アララギ派の歌人としても有名です。文化勲章受章、芸術院会員。

更新日:2025年12月19日