展覧会

令和6年(2024)年度の展覧会

エドワード・ゴーリーを巡る旅

期間

2024年4月20日(土)~6月23日(日) 終了しました会場

佐倉市立美術館2階展示室観覧料

一般800(640)円、大学生600(480)円、高校生以下無料 ( )内は前売りおよび20名以上の団体料金

不思議な世界観と、モノトーンの緻密な線描で、世界中に熱狂的なファンを持つ絵本作家エドワード・ゴーリー(Edward Gorey,1925-2000)。

近年、日本でも『うろんな客』『不幸な子供』などの絵本が次々と紹介されてきました。

ゴーリーは、自身がテキストとイラストの両方を手掛けた主著(Primary Books)以外にも、挿絵、舞台と衣裳のデザイン、演劇やバレエのポスターなどに多彩な才能を発揮しました。

本展は、そんな作家の終の棲家に作られた記念館・ゴーリーハウスで開催されてきた企画展から、「子供」「不思議な生き物」「舞台芸術」などのテーマを軸に約250点の作品・資料で再構成するものです。

米国東海岸の半島に残る古い邸宅へと旅するように、達観したクールな死生観を持つ謎めいた作品との邂逅をお楽しみください。

収蔵作品展 師弟の絆

期間

2024年6月29日(土)〜7月21日(日) 終了しました会場

佐倉市立美術館2階展示室観覧料

無料

佐倉市立美術館では、当市を中心に千葉にゆかりのある作家の作品を収集しています。

ある人が、作家になろうとしたとき、多くの場合、先人から作品を制作するための技術を習います。それは作家に弟子入りすることで個人的に指導を受けたり、学校で先生に習ったりすることもあれば、書籍などを通じて習得することもあります。技術習得の方法は様々ですが、作家が先人から受け取るのは技術だけではなく、制作や作品に対する姿勢、時には生き様までも含まれるかもしれません。

今回の収蔵作品展では、新たに収蔵した版画、工芸作品を中心に紹介しながら、師弟関係に注目し、作家が師匠から何を受け継いだのかを考えます。

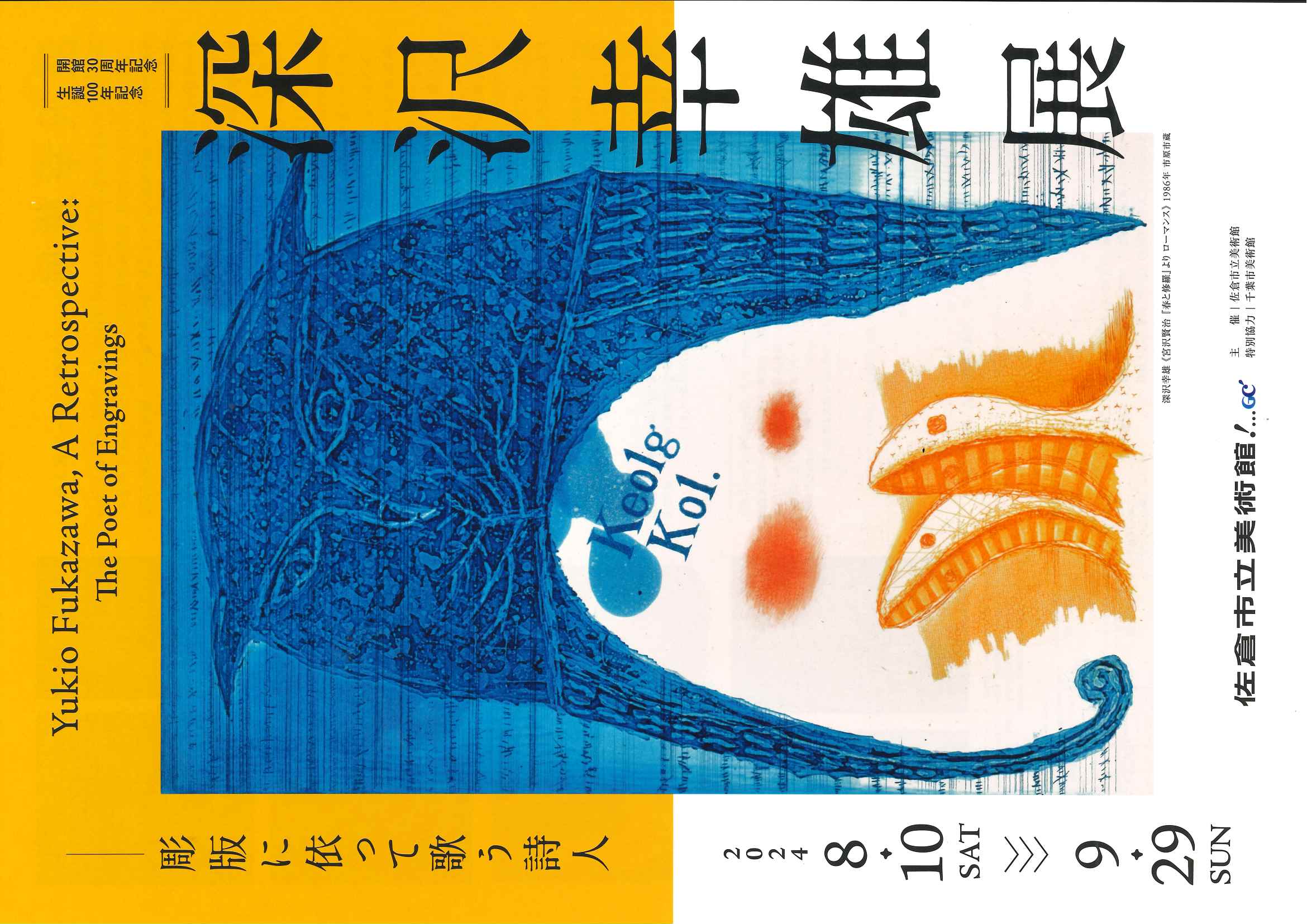

深沢幸雄展-彫版に依って歌う詩人

期間

2024年8月10日(土)〜9月29日(日) 終了しました会場

佐倉市立美術館2・3階展示室観覧料

一般600(480)円、大学生400(320)円、高校生以下無料 ( )内は前売りおよび20名以上の団体料金

深沢幸雄(1924-2017)は、山梨県南巨摩郡増穂町(現、富士川町平林)に生まれ、東京美術学校(現、東京藝術大学)の工芸科で彫金を学びました。 戦後は千葉県市原市鶴舞に移り住み、油画の制作を行っていましたが、戦時中に受けた右膝の打撲痕から発病し、以降6年間にわたり右膝をコルセットで 固めた不自由な生活を強いられることになります。 闘病中に机上でも制作できる銅版画に取り組み始め、独学で様々な技法を習得します。 1963(昭和38)年には、メキシコ国際文化振興会の依頼により、メキシコシティで銅版画の技法を教えるため初渡墨。 以降、メキシコ文明に影響を受けた力強い色面の大型版画を多く制作しました。 また1981(昭和56)年にはチンタラ―一世と名付けた自動目立て機を開発し、メゾチントと呼ばれる技法を駆使した幻想的な作品を作り上げました。 深沢は、「もちろん豊富、自在な語彙を持つことは重要だが、それだけでは良き文学は生れないし、その反面それが無くては叶わぬから厄介なことである」と 自著『銅版画のテクニック』(1966年/株式会社ダヴィッド社発行)のなかで銅版画の制作を文学になぞらえて語りました。 その言葉のとおり、深沢は絶えず新たな画題と技法の研究に励み、得た知識を広く公開し、日本の銅版画のすそ野を広げるべく長年にわたり尽力しました。 深沢はその生涯で1,100点を超える作品を制作した多作な作家であり、展覧会でそのすべての作品を網羅することは叶いませんが、 本展は深沢の残した作品の中から作風の変遷をたどれる約200点の作品を選び、展示することで、 深沢が歩んだ長い制作の旅路を共にたどろうとするものです。 詩情あふれる深沢の作品を、ぜひご鑑賞ください。

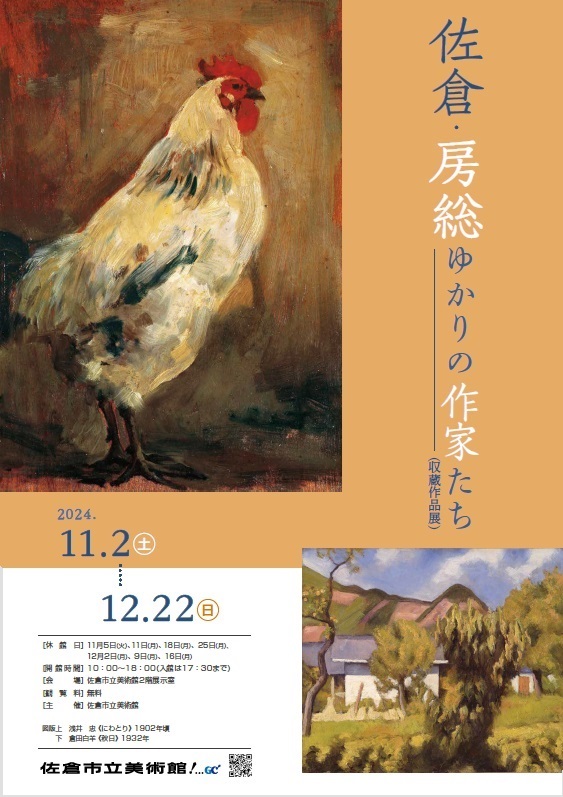

佐倉・房総ゆかりの作家たち(収蔵作品展)

期間

2024年11月2日(土)〜12月22日(日) 終了しました会場

佐倉市立美術館2階展示室観覧料

無料

佐倉藩士の子として生まれ、近代日本洋画壇を代表する作家として知られている浅井忠(1856~1907)。その弟子で親戚関係でもある洋画家に都鳥英喜(1873~1943)、倉田白羊(1881~1938)がいます。晩年の浅井は京都に移り住み、都鳥とともに後進の指導にあたる一方、京都の図案家と陶芸家による研究団体「遊陶園」、漆芸家との「京漆園」を結成するなど図案の改革にも力を注ぎました。

この展覧会では、浅井とその周辺の作家たちの作品とともに、重要無形文化財保持者(人間国宝)となった工芸家の香取正彦(1899~1988)、堀柳女(1897~1984)など、郷土ゆかりの作家たちの作品を中心にご紹介します。

美粒子-第3回女子美術大学日本画作品展

期間

2024年11月26日(火)~12月8日(日) 終了しました会場

佐倉市立美術館3階展示室観覧料

無料

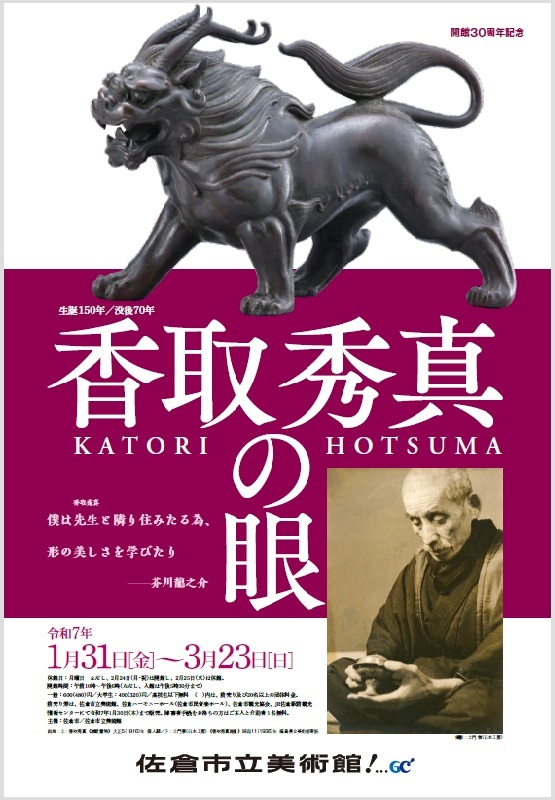

開館30周年記念 生誕150年/没後70年 香取秀真の眼

期間

2025年1月31日(金)~3月23日(日) 終了しました会場

佐倉市立美術館2・3階展示室観覧料

一般600(480)円、大学生400(320)円、高校生以下無料 ( )内は前売りおよび20名以上の団体料金

香取秀真(1874-1954)は、明治末から昭和初期にかけて金属工芸(金工)作家として活動しました。また、一方で金工史研究家として多数の著書を著し、国宝保存会委員、重要美術品等調査委員会委員、文化財専門審議会専門委員などを歴任し、国宝・重要美術品の選定などに深くかかわっています。

秀真の金工史研究に裏打ちされた古典的な作品は、多くの後進の作家に影響を与え、現在の「伝統的」な美意識の源泉となっていると考えられます。

本展は、秀真の観た古美術品、あるいは同時代の作品と、秀真の作品を併置することにより、秀真が評価したもの、取り入れたもの、ひいては、現在に通じる「古典」の源流を探ろうとするものです。