佐倉市放射性物質除染計画

平成23年8月26日に原子力災害対策本部において、「除染に関する緊急実施基本方針について」が決定されました。佐倉市では、この基本方針に基づき、市民の皆さまが安心できる対策として、佐倉市放射性物質除染計画を平成23年9月15日に策定しました。

| 平成23年 10月12日 |

保育園2園、公園47箇所追加(平成23年10月11日までの測定結果を使用) |

|---|---|

| 平成23年 11月22日 |

保育園3園、小学校2校、中学校1校、公園1箇所追加(平成23年10月25日までの測定結果を使用) |

| 平成24年 5月17日 |

中学校1校、その他2施設、公園1箇所追加(平成24年4月27日までの測定結果を使用) |

| 平成24年 8月27日 |

小学校1校追加(平成24年7月31日までの測定結果を使用) |

| 平成25年 9月1日 |

経過観察施設新設。保育園8園、幼稚園3園、小学校7校、中学校4校、その他6施設、公園49箇所(平成25年8月31日までの実績) |

| 平成26年 7月1日 |

小学校5校、中学校2校追加(平成26年3月31日までの実績) |

| 平成27年 8月1日 |

公園1箇所追加(平成27年7月13日までの実績) |

| 令和元年 9月26日 |

保育園1園削除(閉園のため) |

| 令和3年 2月25日 |

経過観察施設のうち、詳細調査の結果が対策目標値以下であった施設を除外(令和3年1月18日までの実績により空間放射線量率が十分低下しているため) 保育園4園、幼稚園3園、小学校2校、その他3施設、公園14箇所【線量率が下がった施設】削除(令和3年1月18日までの実績により空間放射線量率が十分低下しているため) |

佐倉市放射性物質除染計画

令和3年2月25日改訂

第1 計画の目的

東京電力福島第一原子力発電所の事故を原因として発生した放射性物質の飛散は関東地方を含む広範囲にまで広がり、佐倉市においても、空間放射線量の数値について、市民の不安が生じています。

佐倉市は、市民の不安を解消し、原子力発電所の事故前の暮らしを取り戻すことを目的に、政府の原子力災害対策本部が平成23年8月26日に示した「除染に関する緊急実施基本方針」(以下「緊急実施基本方針」という。)及び「市町村による除染実施ガイドライン」(以下「除染実施ガイドライン」という。)に基づき、佐倉市放射性物質除染計画を策定し、対策を推進します。

「除染に関する緊急実施基本方針」及び「市町村による除染実施ガイドライン」(クリックするとPDFファイルが開きます)

除染に関する緊急実施基本方針 (PDFファイル: 248.6KB)

市町村による除染実施ガイドライン (PDFファイル: 534.5KB)

第2 佐倉市の現状と課題

佐倉市は、原子力発電所の事故発生後、平成23年5月初めに、市長が千葉県知事に対して、県による放射線量の測定体制の強化、市町村への技術支援の要請を行うなど、関係機関に向け積極的な働きかけを行ったほか、測定器を所有していた佐倉市八街市酒々井町消防組合並びに佐倉市酒々井町清掃組合の協力を得て、放射線の影響を受けやすいといわれる子どもたちが集まる保育園、幼稚園、学校等の施設を中心に、市内全域の測定調査を行ってきました。

8月上旬からは、購入した放射線測定器により、更にきめ細かい調査を行っています。

調査の結果、緊急実施基本方針において、市町村が除染計画を策定する必要がある「追加被ばく線量が概ね年間1から20ミリシーベルトの間の地域」に該当する場所があることが判明しています。

また、全体的な傾向として、市の西部地域の空間放射線量が比較的高い傾向があることが分かっています。

放射性物質は雨水などの影響により偏在し、局所的に線量率の高い所があるといわれており、詳細な調査が必要となることが予想されることから、これまでの調査結果を参考に、よりきめの細かい調査を実施していく必要があります。

また、除染に不可欠な仮置場の設置場所など除染により発生した汚染土壌等の処理については、慎重に検討していく必要があります。

第3 計画の期間

緊急実施基本方針に明記されている除染を完了することを目指し、計画期間を令和4年3月31日までとします。

なお、特段の事情がない限り当分の間、年度ごとに自動更新するものとします。

第4 計画の内容

1.対策目標値

緊急実施基本方針では除染実施における暫定目標値を、国際放射線防護委員会(ICRP)の2007年基本勧告及び原子力安全委員会の「基本的な考え方」を踏まえ、緊急的被ばく状況にある地域を段階的に縮小するとともに、長期的な目標として、追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となることを目標とするとされています。

また、追加被ばく線量がおおむね年間1ミリシーベルト以下の地域については、基本的に市町村単位での面的な除染が必要な線量の水準ではないとしています。

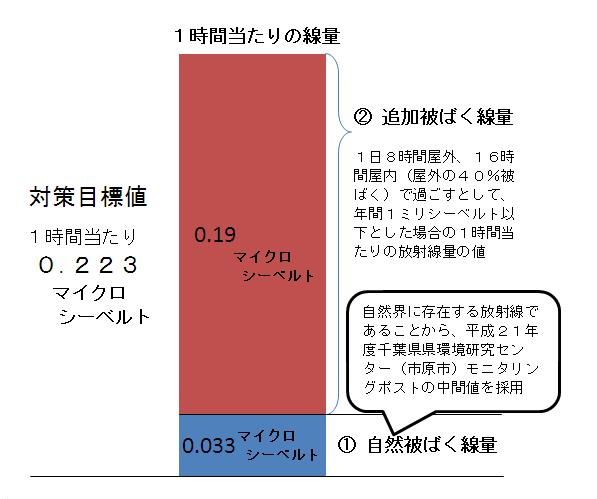

このことから、佐倉市においては、なるべく早い時期に、子どもの生活圏における推定年間追加被ばく線量が1ミリシーベルトを下回ることを目指し、1時間当たりの空間放射線量を0.223マイクロシーベルト以下とすることを目標値として、対策を推進します。

対策目標値の算定について

現在、追加被ばく線量分だけを測定することは不可能です。

そこで、今回の原子力発電所事故以前から空間放射線量の測定を行っている千葉県環境研究センター(市原市)に設置されているモニタリングポストのデータを自然被ばく線量として、独立行政法人放射線医学総合研究所がホームページにおいて公表している計算方法を参考に算定しました。

計算例

- 自然被ばく線量:1時間当たり0.033マイクロシーベルト(μSv)

0.033μSvは、千葉県環境センターのモニタリングポストの平成21年度測定値の最小値0.022マイクロシーベルト、最大値0.044マイクロシーベルトの中間値 - 1時間当たり追加被ばく線量:A(=0.19マイクロシーベルト)

1日屋外で8時間、屋内で16 時間過ごし、更に屋内での被ばく線量は屋外の40%と仮定すると、1日当たり追加被ばく線量は(A×8+A×16×0.4)となり、1年間(365日)の追加被ばく線量を1ミリシーベルト(1000マイクロシーベルト)とすると

(A×8+A×16×0.4)×365日=1000マイクロシーベルト

→ A=1,000÷365÷(8+16×0.4)=約0.19マイクロシーベルト

ゆえに1時間当たりの対策目標値(1.+2.):0.033+0.19=0.223マイクロシーベルト

2.対策優先順位の考え方

除染計画にもとづく現状の把握及び対策目標値を超える地点の除染については、子どもが多く利用する施設・場所に重点をおいて、次のとおり優先順位を設定し、施設管理者等と協力して対策を実施します。

- 最も優先して対策を実施する施設

千葉県または佐倉市がエネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータで行った測定結果(以下「測定結果」という。)により、子どもが多く且つ長時間利用する保育園、幼稚園、小学校、中学校等のうち、対策目標値(1時間あたり0.223マイクロシーベルト)を超える値が検出された別表1に掲げる施設について、詳細調査を実施し、必要に応じた対策を講じます。

また、これらの施設についてモニタリング調査を継続します。

今後は、原則として、月末までの測定結果に基づき、翌月15日を目途に施設を追加し、計画を改訂します。 - 優先して対策を実施する施設

測定結果により、子どもが利用する公園等のうち、対策目標値(1時間あたり0.223マイクロシーベルト)を超える値が検出された別表2に掲げる施設について、詳細調査を実施し、必要に応じた対策を講じます。

また、これらの施設についてモニタリング調査を継続します。

今後は1.同様、測定結果に基づき、施設を追加し、計画を改訂します。 - 引き続き経過観察する施設

1.、2.の施設のうち、詳細調査の結果、対策目標値を上回る空間放射線量率が確認され除染工事を実施し空間放射線量率が対策目標値以下となった施設を、別表3に掲げる経過観察する施設とし、空間放射線量率の測定を継続します。 - 引き続き対策を実施する施設

1.、2.及び3.で掲げた施設以外の保育園、幼稚園、小学校、中学校、公園、道路及びその他施設についても、調査実施のうえ除染計画において対策施設を特定し、段階的に対策を講じます。

3.除染の実施

除染作業は次の点に留意して実施するものとします。

- 詳細調査の実施

施設管理者等は、施設内の複数地点において、地表1センチメートルまたは5センチメートルの高さ、地表50センチメートルの高さ及び地表1メートルの高さの空間放射線量率の測定を行います。

調査は測定の手引きに準じて行うものとします。 - 除染の要否の判断

施設管理者等は、詳細調査の結果を基に、測定の手引きに基づいて、汚染箇所の形状、広さ、人が近づく頻度等を勘案して、総合的に除染の要否を判断します。

なお、施設内の雨樋下や側溝、排水溝入口など放射性物質が集中しやすい場所は、汚染範囲は狭いが、高い線量を示す傾向があることから、原則として除染作業を行うものとします。 - 除染の実施

施設管理者等は、除染実施ガイドラインにより、主に次の方法により除染を実施します。- ア.放射線量の高い土壌については、表層を削りとり、撤去します。

- イ.雨樋下や側溝、排水溝入口などに堆積している土砂を収集し、撤去します。

- ウ.除草、芝刈り、落ち葉等の清掃を行います。

- エ.上記の除染作業が困難な個所については、立入制限の措置をとることにします。

- オ.除染作業の終了後、その効果を確認するための放射線量率調査を行います。その後も定期的にモニタリング調査を行います。

- 仮置場の設置

施設管理者等は、原則として、除染を行った各施設等の用地内に、汚染土壌等の仮置場を確保し、除染実施ガイドラインに沿って、適切に管理するものとします。

なお、第5 2.に係る補助対象施設(私立幼稚園、民間保育園(民間認可外保育施設を含む)、民間学童保育所)において、当該施設内に仮置場を確保することが困難な場合は、当該施設に係る管理者等の所有地または権原を設定し使用できる市内の土地を仮置場とし、除染により発生した土壌等を仮置きできるものとする。

第5 計画の推進

- 推進体制

本計画の推進、進捗状況の把握等は、佐倉市放射線対策検討委員会(平成23年6月3日設置 23佐環第149号、委員長副市長)で行います。 - 補助制度

私立幼稚園、民間保育園(民間認可外保育施設を含む)、民間学童保育所の施設管理者等が、本計画に基づく除染を進めるために要した経費の一部に対する補助制度を設けます。 - 実施状況の公表

本計画に基づく、放射線量率の測定結果、除染作業の実施状況については、広報、佐倉市ホームページ等により随時公表します。

第6 計画の見直し

今回の福島第一原子力発電所の事故は、これまでにわが国が経験したことのない災害であり、放射能に対する市民の不安は非常に大きなものがあることから、その対策は、できる限り早急に行う必要があります。

国の緊急実施基本方針においては「国は責任を持って除染を推進する」とされておりますが、現実問題として、除染を始めとする放射線対策は緊急に優先する地域から行うべきものと考えております。

このような状況を踏まえ、佐倉市でも、必要性の高い施設から除染を実施していくこととして除染計画を策定しました。

今後の調査測定結果に基づき、必要に応じて対象施設の変更も想定しております。

また、事故を起こした東京電力株式会社福島第一原子力発電所においては、事故収束に向け対策を継続しております。

このようなことから、本計画は必要に応じて随時見直しをするものといたします。

| 種別 | 施設名 |

|---|---|

| 該当施設なし | 該当施設なし |

| 種別 | 施設名 |

|---|---|

| 該当施設なし | 該当施設なし |

| 種別 | 施設名 |

|---|---|

| 保育園 | 臼井保育園、北志津保育園、民間保育園(1園) |

| 小学校 | 志津小学校、南志津小学校、王子台小学校、青菅小学校、臼井小学校、小竹小学校、千代田小学校、井野小学校、印南小学校、間野台小学校 |

| 中学校 | 志津中学校、臼井中学校、西志津中学校、臼井南中学校、臼井西中学校、井野中学校 |

| その他 | 北志津児童センター、臼井老幼の館、民間学童保育所(1施設) |

| 公園 | 上座総合公園、宮ノ杜公園、青菅大塚公園、北門原公園、南門原公園、前野公園、木ノ宮公園、遠山街区公園、長作西公園、間野台公園、八幡台一号公園、八幡台三号公園、子ノ神公園、井野西谷津公園、井野南作公園、元気一番公園、江原台1号公園、長作東公園、八幡台五号公園、寺前南公園、浜田公園、新堀公園、忍公園、石神公園、大林公園、生谷公園、うすい東が丘公園、小竹原ヶ作公園、萱橋公園、遠間作公園、ユーカリが丘南公園、宿内公園、臼井城址公園、上谷津公園、(仮称)佐倉西部自然公園、北林すおう公園 |

リンク

放射線に関する各種情報(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構へのリンク)

更新日:2022年06月01日