市街地再開発事業

市街地再開発事業について

市街地再開発事業とは

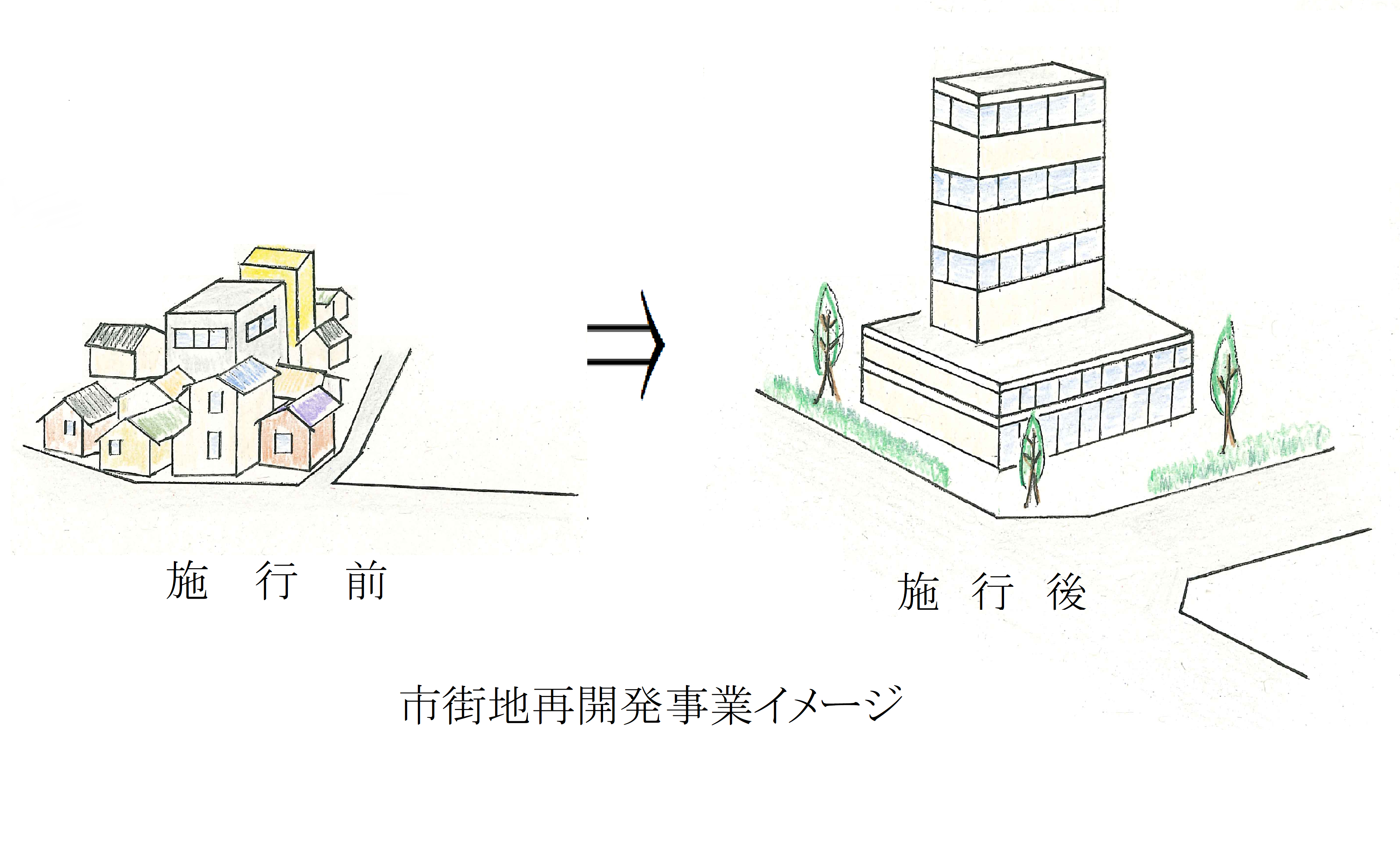

私たちが日々の生活をする中で、戸建て住宅やビルの建て替え、工場の移転跡地に高層マンションやショッピングモールが建設されることがあります。古くなった建物を新しい建物にする事や、建物の建設にあわせて周囲のまちなみを整備する事も広い意味では再開発と表現することもありますが、ここで言う再開発とは、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づき、土地や建物の権利関係を整理しながら新しい建物(再開発ビル)を整備する事業を指します。

市街地再開発事業の目的はなに

市街地再開発事業の目的は、低層の木造建築物が密集し、十分な道路や公園や広場が確保されていない市街地で、細分化された敷地を統合して不燃化された共同建築物に建て替えを行い、公園や広場、広い歩道のある道路などの公共施設や空間を確保することによって、快適で安全な都市環境を再生させようとするものです。

近年では、駅前商業施設や老朽化したビルの建て替えにあわせて周辺の土地、建物を一体的に取り込み事業を行う例もあります。

市街地再開発事業のキッカケ

駅前などの利便性が高い土地を有効利用しながら住みつづけたい

駅前などの住宅は、経済活動に伴いビルに囲まれた住宅になる可能性があります。住み慣れた土地に住みつづけるために、周囲の人と一緒に共同住宅への建て替えや、空きスペースに店舗を誘致するなどして土地の高度利用を図ることができます。

工場跡地や住宅の間にある空地を有効利用したい

工場の移転や廃業、古くなった住宅の解体に伴い出来た空き地が、既存の建物と混在しているため新たな土地利用が難しく、そのまま放置されて防犯上の課題を抱えるケースがあります。居住者の住環境に配慮しながら土地の有効利用を図るために、地域で共同して土地利用をすることで、まちの活性化につながります。

商店街の近代化や新しい商店を増やしたい

中心市街地にある商店街では、十分な駐車場や荷捌き場、新しい商店の出店スペースが確保できないなどの問題を抱えていることがあります。既存の店舗を共同ビルなどに集約することで、空きスペースが創設され、駐車場の整備や新規出店者を募ることができます。

木造密集住宅地を解消したい

大規模火災や地震などが発生したときに、木造密集住宅地では被害が大きくなる傾向があります。近年多発する災害をきっかけに、地域で話し合いをして、共同で耐震性や耐火性のある建物に建て替えることで、防災に必要な空間の確保ができ、安心して暮らせるまちになります。

市街地再開発事業はどこでもできますか

市街地再開発事業は、耐火建築を促進し、道路や公園などの公共施設の整備をする公共的な事業であることから、多様な税制の優遇措置が認められています。その反面、事業の施行できる土地に要件があります。

市街地再開発事業の施行の主な要件

- 高度利用地区、都市再生特別地区、特定地区計画等区域の区域内

- 耐火建築物の建築(または敷地)面積の合計が、全ての建築物の建築(または敷地)面積の合計のおおむね1/3以下

- 区域内に十分な公共施設がないことや、区域内の土地の利用が細分化されているなど、土地の利用状況が著しく不健全

- 土地の高度利用を図ることが、都市機能の更新に貢献する など

土地の「高度利用」の概念

単なる高層化や高密度化を指すのではなく、十分な水準の都市基盤に接続した広い面積の建築敷地において、周辺市街地の整備改善に有効な空地を敷地内に確保し、その上で土地の利用効率が高い高密度な建築物を建てるという土地利用の形態をいいます。単に、狭隘で入り組んだ道路網、低い公共用地率、細分化された敷地に小規模な建物の建て詰まりといった状況は「過密」といいます。

市街地再開発事業は誰ができるの

市街地再開発事業は、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業の二つに区分されています。

第一種市街地再開発事業

第一種市街地再開発事業は、個人、組合(土地や建物に関する権利を有する人5人以上で構成)、再開発会社、公共団体、公社、都市再生機構が施行できます。

第二種市街地再開発事業

第二種市街地再開発事業は、再開発会社、公共団体、公社、都市再生機構が施行することができます。

第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業の大きな違いは

第一種市街地再開発事業は、事業の施行前に土地や建物に関する権利を持つ人が、事業の施行後も権利を持ち続ける権利変換方式で行われるのに対し、第二種市街地再開発事業は、安全上、防災上きわめて危険である地域や、大災害における避難広場など重要な公共施設の整備を必要とする地域で実施される為、原則として、事業の施行前の権利を施行者が買い取る用地買収方式で行われます。(ただし、事業の施行前の権利者が希望する場合は残留することもできます。)

土地区画整理事業との違いは

一般的な土地区画整理事業は、道路、公園などの公共施設用地の確保や宅地の整備など、土地に関する権利関係の整理(平面の整理:工事完了後に行う)を行いますが、市街地再開発事業は、土地だけにとどまらず、建物の共有化により土地の高度利用を図るなど、建物を含めた一体的な整備や権利関係の整理(空間の整理:工事着手前に行う)を行います。

そのため、事業施行後、土地区画整理事業は、それぞれの土地所有者が個別に土地利用をするため、建物のない宅地が広がる風景を見ることができるのに対して、市街地再開発事業は、再開発ビルが建つなど大規模な建築物が出現します。また、土地区画整理事業に比べると市街地再開発事業は狭いエリア(ビル1棟から数棟分)で実施されます。

市街地再開発事業の仕組み

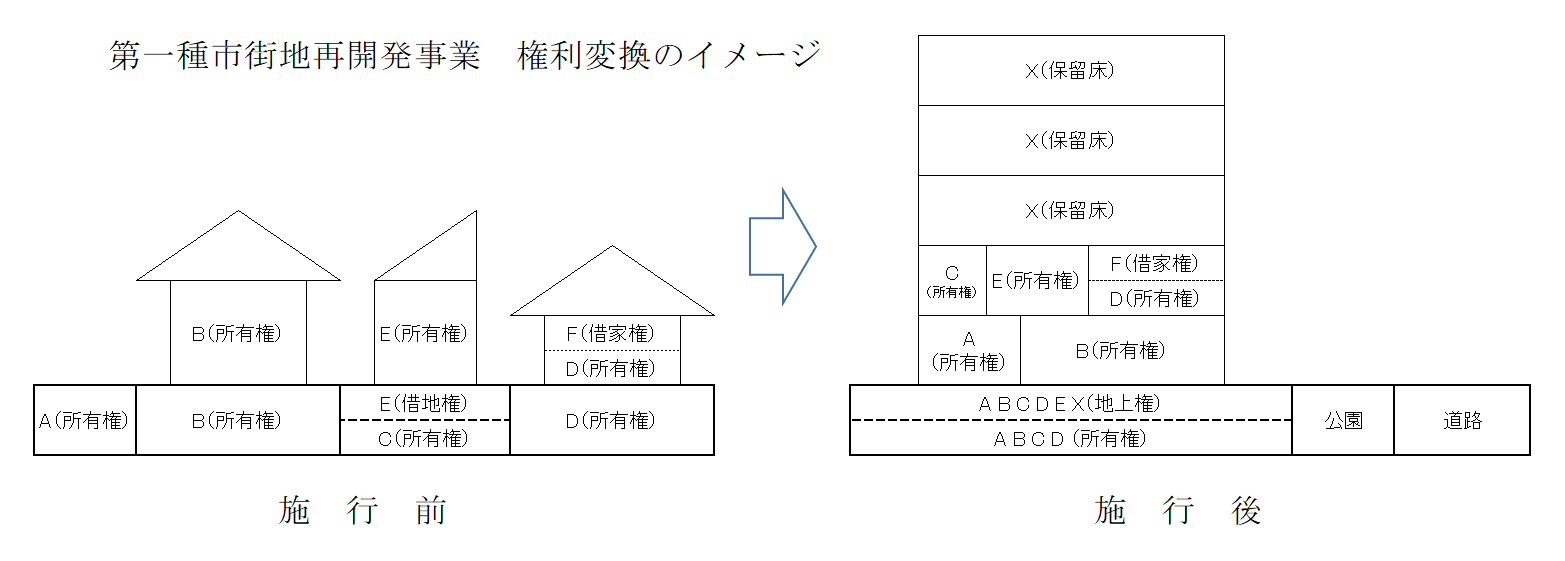

市街地再開発事業は、地域住民や商工業者が利用している土地を集約して、その地域で必要としている公共施設用地を確保したあとの土地に、新しい建物(再開発ビル)をつくり、居住者や商工業者に施行前の土地や建物の権利に応じて建物の権利(床)を配分する形で行われます。これを権利変換(第一種市街地再開発事業)といいます。

この再開発ビルをつくる時に、土地の有効利用や建物の高層化を図り空きスペースをつくることで、事業の施行前の権利者以外の者に売却する権利(保留床)を確保し、保留床を売却することで事業費の全部や一部を賄います。

市街地再開発事業は、まちなみを再生させる有効な事業になりますが、複雑な土地建物の権利調整や居住者、店舗の移転と補償、多額の事業費など、地域の大きな負担を伴う事業となります。そのため、関係者のおおきな理解と協力が得られて初めて実施することが可能となります。

なお、佐倉市内では、市街地再開発事業の施行事例はありません。

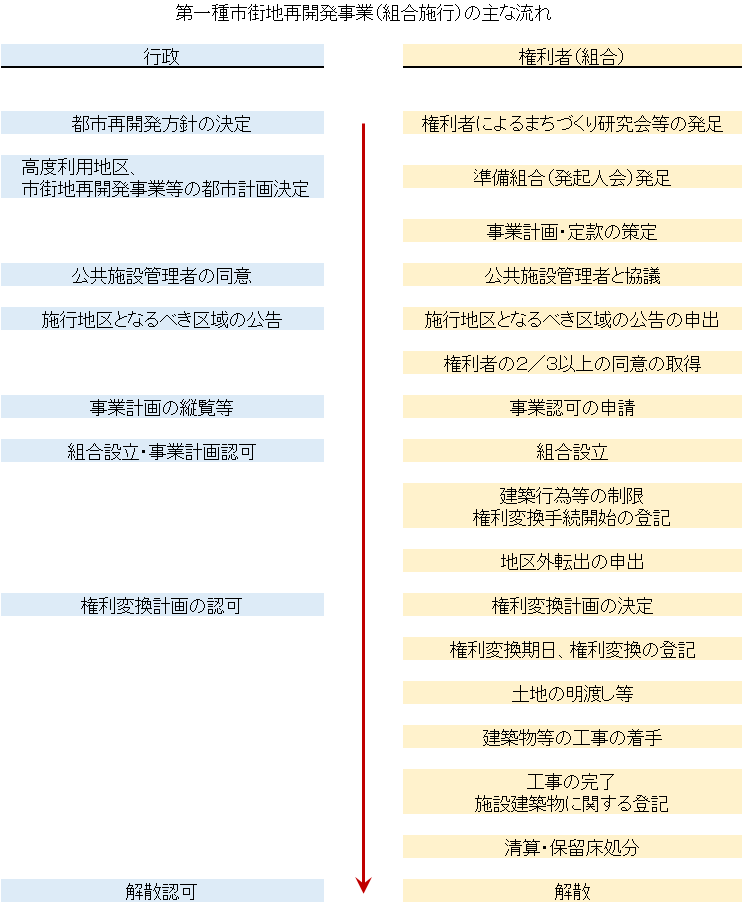

市街地再開発事業の流れ

用語解説

都市再開発方針(都市計画法第7条の2、都市再開発法第2条の3)

計画的な再開発を行うために、再開発の目標や再開発を促進すべき地区、計画の概要を定めた方針。

都市再開発法施行令第1条の2で定める、人口集中の特に著しい東京23区ほか20市(千葉県内では千葉市と船橋市)を含む都市計画区域では、市街地再開発方針を定めるよう努力するものとされ、それ以外の都市計画区域では必要に応じて定めることができる。

国及び地方公共団体は、都市再開発方針に従い再開発事業や必要な措置を行う。

高度利用地区(都市計画法第8条第12項第3号)

建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、用途地域内の土地の高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築面積の最低限度、建ぺい率の最高限度、容積率の最高・最低限度、壁面の位置の制限を定めた地域地区。

都市再生特別地区(都市計画法第8条第1項第4の2号、都市再生特別措置法第36条第1項)

都市再生の拠点である都市再生緊急整備地域(都市再生特別措置法第3条)において、国が定める整備方針に沿った都市開発事業等を迅速に実現するため、特別の用途、容積、高さ等の建築物の建築の誘導を目的とした地域地区。

特定地区計画等区域(都市再開発法第2条の2第1項第3号)

地区計画(都市計画法第12条の4第1項第1号)、防災街区整備地区計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第1項)又は沿道地区計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第1項)の区域で、地区整備計画等に高度利用地区について定めるべき事項が定められ、その事項が建築基準法第68条の2第1の規定に基づく建築条例で制限されている区域。

権利変換方式(等価交換方式)

権利変換(等価交換)方式とは、工事着手前に施行区域内のすべての土地・建物等に関する資産価値を評価して、その評価に応じて再開発ビルの床(空間)に権利を変換するもので、第一種市街地再開発事業で行われる方式。

用地買収方式(管理処分方式)

用地買収(管理処分)方式とは、工事着手前に施行者が施行区域内の土地・建物を買収し、権利関係を整理してから再開発ビルの床(空間)を売却するもので、第二種市街地再開発事業で行われる方式。

床

市街地再開発事業で、事業によって建築された建物(施設建築物)の敷地・床をいいます。

権利床

施行前の土地や建物等の資産(権利)に応じて取得する、施行後の再開発ビルの床(空間)のこと。

保留床

土地の高度利用(建物の高層化)により新たに生み出された再開発ビルの床(空間)。

保留床は、新たに生み出された資産になるので、施行者が売却することで造成費用や再開発ビルの建設費用に充てる。

特定建築者制度(都市再開発法第99条の2)

施行者が建築する再開発ビルを、施行者以外の者(「特定建築者」という。)が建築する制度。

特定建築者は、施行者が取得する再開発ビルの権利の全部又は一部を取得することで建築費用を賄う。

更新日:2022年06月01日