地区計画って何?

まちの中にある問題や課題

あなたの身近なところでこんな問題はありませんか?

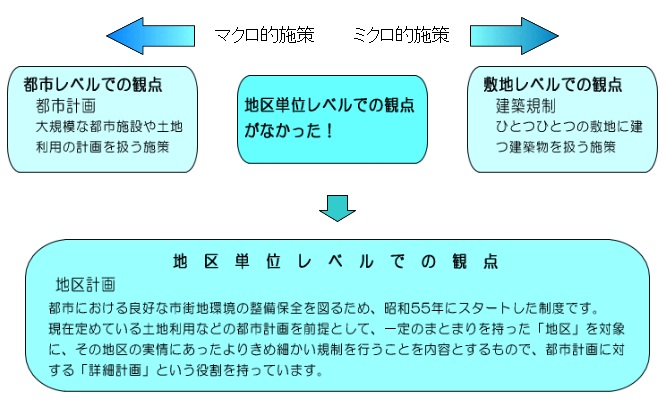

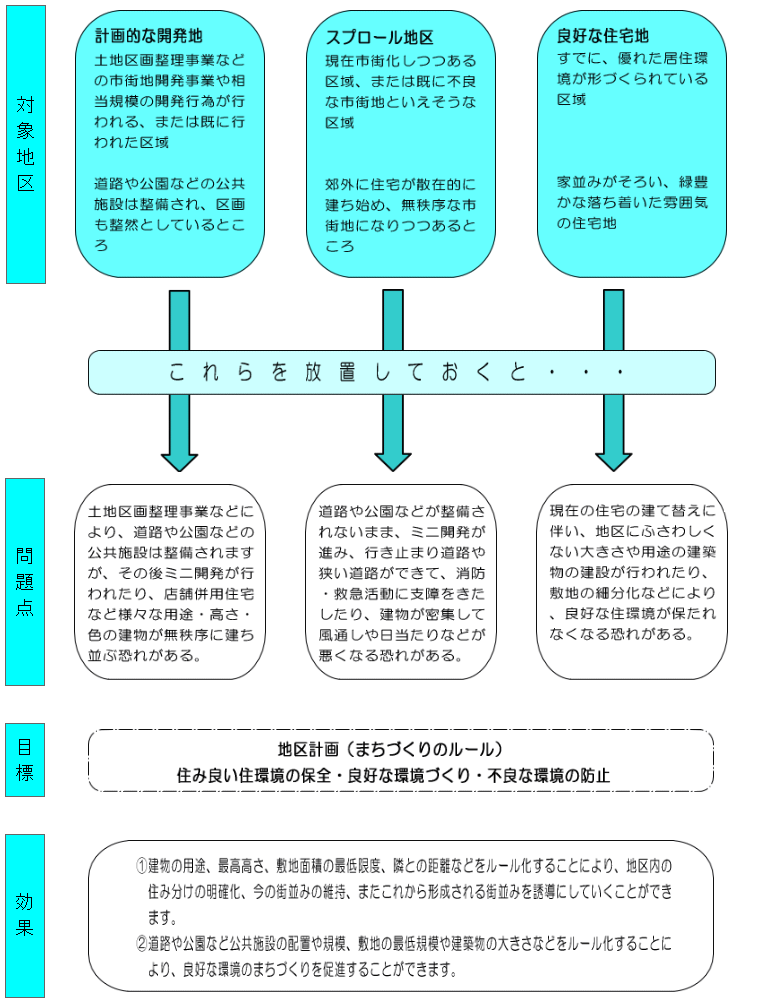

こうした問題の原因はいくつかあると思いますが、これまでの都市計画法による都市全体からの観点(マクロ的)に基づく施策と、建築基準法による個々の建築物からの観点(ミクロ的)に基づく施策の2本柱によりまちづくりを進めてきた結果、地区単位での中間的観点に立ったまちづくりの施策が欠けていたことにも、その原因はあるのではないでしょうか。

地区計画制度とは

特長1 地区ごとの計画です。

都市計画や個々の建築規制を補う中間的観点からのまちづくりの計画です。

街区などを単位とした身近な地区を対象にして、共通の目的・性格・問題を持つ地区がまとまり、実情に合わせて、計画を作ります。

特長2 住んでいる人たちが主役です。

地区の生活に密着した計画づくりですから、住んでいる人たちが主役です。

その地区に住んでいる人、土地や建物の権利を持っている人などが、皆さんの生活する地区を、将来どんな街にしていくか話し合いを重ねて、まちづくりの方向とルールを決めてゆきます。

特長3 一体的・総合的な計画です。

まちづくりの目標に沿った街並みを実現するため、一体的・総合的な計画を作ります。

土地・建物の形状・使い方、付属する垣根・工作物についても、きめ細やかなルールを作ります。

また、地区計画では、公園・道路などの公共施設についても、まちづくりの目標に合わせて計画することができます。

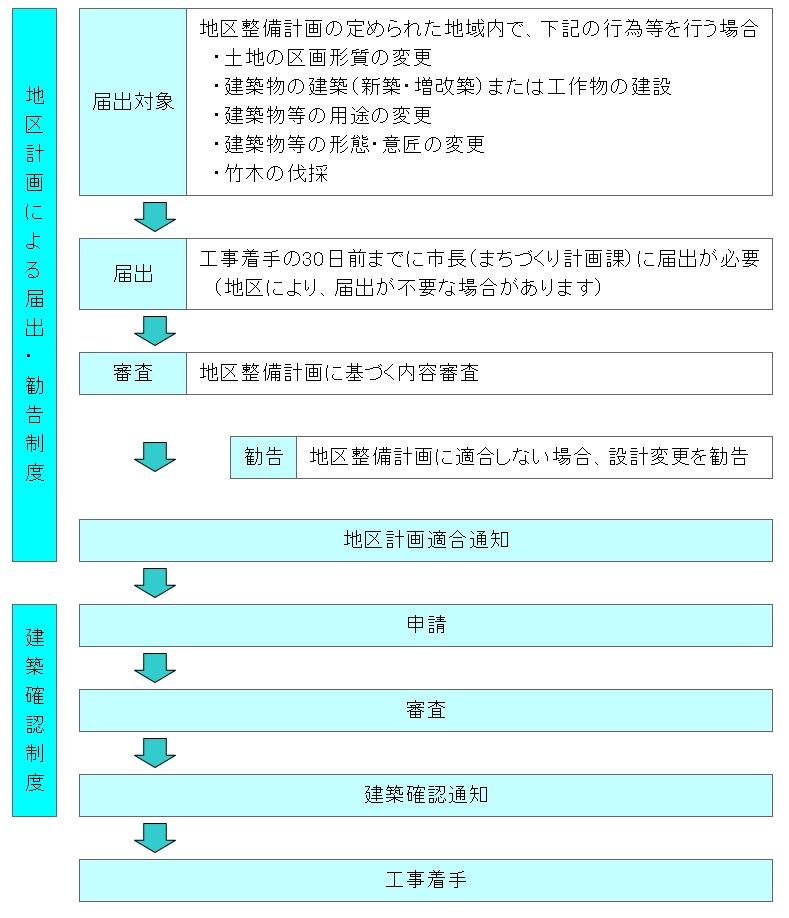

特長4 地区計画は届出・勧告制度です。

地区計画の目標は、個々の建築行為等を規制、誘導することで実現されます。

そのため、建築物等の新築・増改築等を行う場合には、「届出」をしていただき、地区計画の内容に沿った建築等の計画であるかどうかの判断をします。

また、届出の行為が地区計画の内容に適合しない場合には、設計変更等の「勧告」を行います。

特長5 建築協定との違い

建築協定とは、建築基準法に基づいた制度であり、運用も協定者が行う私的契約ですが、地区計画は都市計画として定められるものなので、公的な決まりとして、市が通常業務として運用します。

また、建築協定に比べ、地区計画は決定内容を条例化できるなど、より実効性が高められています。

地区計画活用の例

まちづくりのルールである地区計画の内容

地区計画は<地区計画の方針>と<地区整備計画>で構成されています。

- 地区計画の方針

地区の特性を踏まえ、今後のまちづくりのビジョンを定めるものです。 - 地区整備計画の内容

地区計画の方針に沿って具体的なルールを定めるのが整備計画です。

地区の特性に応じて、地区施設の配置及び規模、建築物等に関する制限、樹林地や緑地の保全などについて、豊富なメニューから必要なものを定めます。

|

地区計画 1.地区計画の方針 |

|

|---|---|

|

地区計画 2.地区整備計画 |

地区の特性に応じて、これらの事項のうち必要なものについてルールを決めることができます。 |

(1)地区施設の配置・規模

| A 道路 |

|

|---|---|

| B 緑地 |

|

| C 公園 |

|

(2)建築物等に関する事項

| A 建築物の用途の制限 |

|

|---|---|

| B 容積率の制限 |

|

| C 建ぺい率の最高限度 |

|

| D 敷地面積・建築面積の最低限度 |

|

| E 高さの最高・最低限度 |

|

| F 壁面の位置 |

|

| G 意匠・形態 |

|

| H 建築物の緑化率の最低限度 |

|

(3)かき・さくに関する事項

緑豊かな潤いのある街並み景観の創出や災害時における塀の倒壊を防止するため、かき・さくの構造の制限を定めることができます。

かき・さく

- かき・さくを設置する場合の構造を定めることができます。

- 道路に面する部分は生垣またはこれに類する植栽とする。

それ以外の部分に関しては、生垣または格子フェンス等とする。

(4)土地利用の制限に関する事項

現在ある貴重な樹林地や緑地を保全するため、竹木の伐採や土地利用の制限を定めることができます。

樹林地・緑地の保全

- 現存する樹林地・緑地の保全について定めることができます。

- 地区内の樹林地において、木竹の伐採をしてはならない。

地区計画の策定の手順

地区計画制度は住民のみなさんの意向を十分に反映したものになるよう、策定段階での住民参加のプロセスを重視しています。

このため、地区の推進母体となる組織を結成してもらい、その地区の将来構想、計画内容となる地元案の検討をしていくとともに、地元住民のみなさんの地区計画への共通理解のための情報提供、合意形成についても推進母体にお願いしており、行政はあくまで推進母体を通じての策定支援を行うという立場になります。

このような策定手順により、自主性・主体性を尊重した住民参加型の地区計画が作り上げられます。

地区計画の運用

地区計画制度は、地区のみなさんと一緒になって定めたルールですから、地区のみなさん一人一人が守っていくことによって、計画の実現が図られます。

具体的には、届出・勧告制度と建築確認制度による誘導と規制によって、実現していくことになります。

佐倉市における地区計画

これからのまちづくりは、それぞれの地域のみなさんが積極的にまちづくりの参加し、住み良い魅力あるまちをつくりあげていくという「住民参加のまちづくり」が求められています。

そのための手法のひとつとして地区計画制度があり、この制度は、住みよいまちへと計画・誘導するためのとても有効なものです。

佐倉市では各地でみなさんが主人公となったまちづくり活動が進められています。

よりよいまちづくりをするために身近な地域について一緒に考えてみませんか。みなさんが、自分の住むまちについて考え、よりやすらぎのあるまちづくりを進める上での参考にしていただければ幸いです。

地区計画制度パンフレットのダウンロード

地区計画制度パンフレットのダウンロード(クリックするとPDFファイルが開きます)

地区計画制度 わたしたちのまちづくり (PDFファイル: 3.9MB)

平成18年1月発行

更新日:2022年06月01日