自主防災組織について

自主防災組織とは

大地震や大雨などの災害が広域的に発生したときには、市役所をはじめとする防災関係機関の活動能力(公助)は著しく低下します。そこで、地域の住民同士が協力し、自主的に地域の防災活動を行うこと(共助)が必要となり、それらの活動を行うために自治会や町内会の全部または一部を単位として組織した団体を自主防災組織といいます。

自分たちのまちは自分たちで守る

関東大震災が発生したとき、東京の下町では大火災に見舞われましたが、その中でポッカリと焼けなかった町がありました。その町は、江戸時代から火消しの棟梁が中心となって、自主防災組織が結成されていたそうです。そのため、江戸時代に何度か起きた大火でも町は燃えることがなかったとのことです。

「自分たちのまちは自分たちで守る」を合い言葉に、地域が1つになって、防災活動を実施することで、災害に強いまちづくりが可能となります。

自主防災組織の役割とは

自主防災活動と言うと、多くの方が、災害発生直後の活動を思い浮かべるのではないでしょうか?

もちろん、災害発生直後の活動が自主防災組織の真価が問われるときですが、日頃から準備をしていなくては、自主防災組織があったとしても、災害時には機能しません。

自主防災活動は、災害時の活動ももちろんですが、平常時の活動も非常に重要となります。

平常時の活動について

平常時の自主防災活動については、主に次の活動があります。

(1)自助力の強化

災害時には、隣近所・地域住民同士が互いに支え合うことが非常に大切ですが、「自分の身は自分で守る」こと(自助)が重要です。災害時に、生き残る、怪我をしない、自力で対処できるためにも、日頃から、個人・世帯単位での災害への備えが必要となります。

こうした自助力を強化するために、自主防災組織は、地域住民一人ひとりの防災意識を向上させる活動が求められます。

防災意識の向上について

- 各家庭での非常食等の準備(最低3日分の水や食料の備蓄など)促進

- 家具の転倒防止器具・住宅用火災警報器などの設置促進

- 各家庭での家族間の安否確認方法の確立促進 など

(2)共助力の強化

災害時、特に災害発生直後は、市役所をはじめとする防災関係機関の支援(公助)は、当てにすることができないことが、平成7年(1995年)の阪神淡路大震災で明らかになり、災害発生直後にあっては、その場に居合わせた地域住民同士が互いに支え合わなくては、乗り切ることが困難であることが浮き彫りとなりました。

しかし、日頃近所付き合いのない人が、災害発生直後に、急に仲良くなることは、難しいものです。

日頃からの地域住民が連帯し協力し合える風土が必要と言えます。

自主防災組織には、日頃から、地域住民が互いに顔見知りとなり、協力し合える風土を作り出す活動が求められます。

共助の強化について

- 各種イベントの開催

※地域住民同士が顔見知りになる機会を提供することが重要であり、必ずしも防災訓練を行うことではありません。 - あいさつ運動などの実施

- 防災意識(災害時には住民間の支え合いが重要でること)の啓発活動の実施

※まずは、班・ブロック単位で、日頃から、互いに協力し合える風土を作ることから始めると良いでしょう。 - 災害発生時の役割分担の明確化

※災害時に「誰が何をするのか」、「誰が誰をサポートするのか」など、役割を明確にすることが大切です。「自主防災組織の役員がやれば良い」というような他力本願では、災害は乗り切れません。全ての住民が地域全体のためにやるべきことがあるという意識を持つことが重要です。

(注意)災害対策コーディネーター・災害救援ボランティア・防災士との連携

地域には、災害対策コーディネーター、災害救援ボランティア、防災士など防災に関する知識・技術を持った方々がいます。

これらの方々と日頃から連携を図り、地域の防災活動を盛り上げていくことも非常に大切です。

具体的にどんな活動をしているの?

市内にある自主防災組織の活動をまとめた「活動事例集(平成29年1月作成)」があります。

結成を検討している自治会や、結成はしたが活動に悩んでいる自主防災組織のご担当者さまは参考にしていただけます。

詳しくは、危機管理課にお問い合わせください。(ホームページ等での公開はしていません)

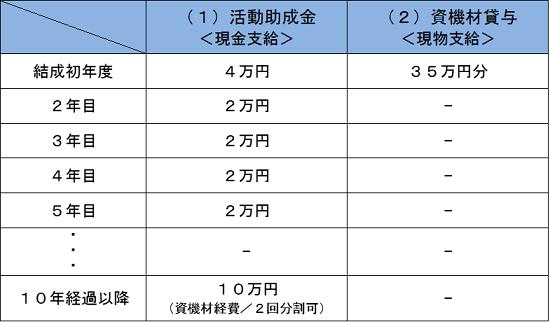

自主防災組織結成により受けられる補助

- 活動助成金 : 自主防災活動経費の2分の1

- 資機材貸与 : 35万円分の資機材貸与

補助対象時期と限度額

※補助内容詳細は、以下の「自主防災組織 結成の手引き」をご覧ください。

自主防災組織のリーダー等対象の研修

以下のページを参照ください。

自主防災組織の結成

自主防災組織の結成に関心のある自治会等ご担当者さまは、以下の手引きをご覧ください。

自主防災組織 結成の手引き

自主防災組織 結成の手引き (PDFファイル: 216.0KB)

結成初年度に行う手続きや、結成により受けられる補助の内容を記載しています。

自主防災組織 結成の手引き【資料編】 (PDFファイル: 606.5KB)

各種手続きの提出書類について、様式や作成例を掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

[危機管理部]危機管理課(防災班)

〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地

電話番号:043-484-6131

ファクス:043-486-2502

更新日:2022年06月01日