生物多様性のページ

生物多様性とは?

生物多様性とは、様々な生態系が存在し、生きものたちの種や種内に豊かな個性やつながりが存在することをいいます。

1992年にブラジルで調印された生物多様性条約では、

・ 遺伝子の多様性…種は同じでも、持っている遺伝子が異なる

・ 種の多様性…様々な生物種の存在

・ 生態系の多様性…多様な生物の相互作用から構成される様々な生態系の存在

という3つの階層で多様性を捉え、それぞれ保全が必要とされています。

アサリやハマグリなどの貝がらの模様は、同じ種でも遺伝的に違いが見られます。

・遺伝子の多様性

遺伝子レベルでの生物多様性は、同じ種類の個体群の中でみられる個体間の遺伝的な違いと、地理的な隔たりのもとで生じる個体群の間の遺伝的な違いに大別されます。個体群のなかで遺伝的な多様性があると、環境変化の影響を受けたとしても、対応できる遺伝子を持つ個体が現れ、個体群として種を存続していくことができます。また、個体群の間の遺伝的な違いがあると、新たな種を生みだす可能性があります。

・種の多様性

種の多様性は、人間にとって様々な自然の恵みを与えてくれます。私たち人間が様々な食材を手にすることができたり、四季を通じて様々な生きものや植物と触れあえるのは、種の多様性があるおかげと言えます。

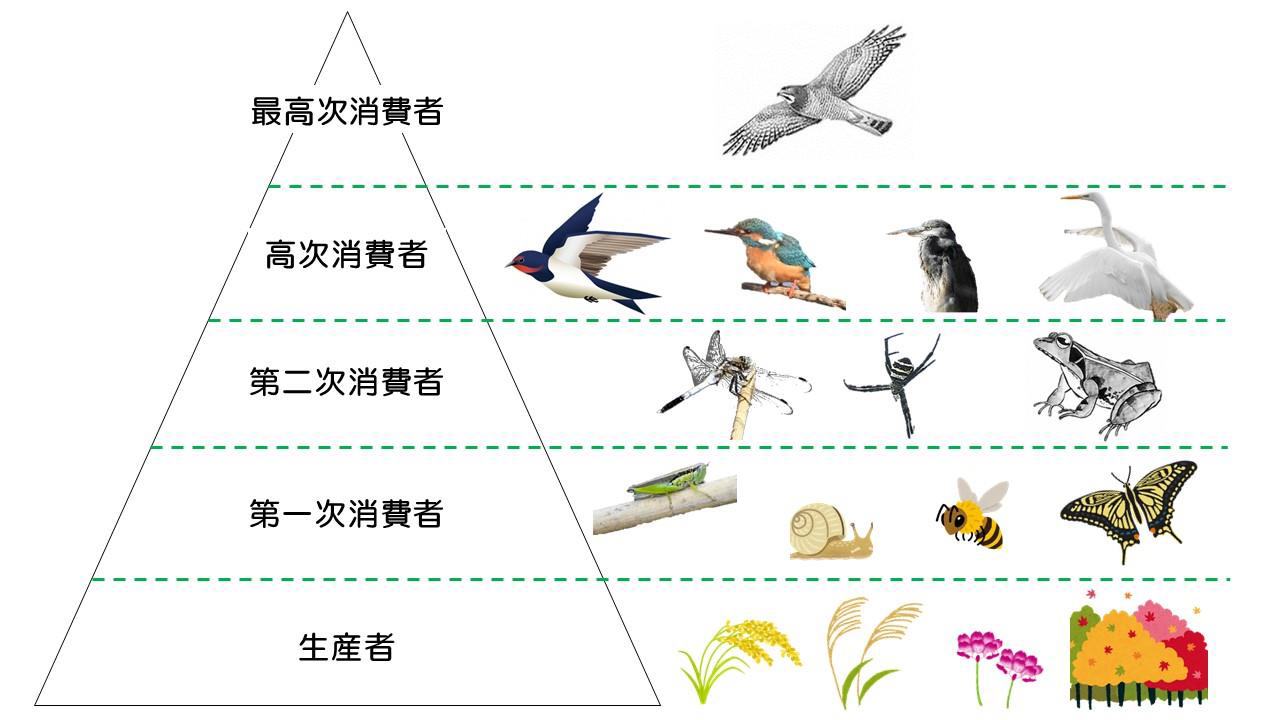

・生態系の多様性

生態系は、様々な生きものに加え、大気、水、土壌などの非生物的な環境要素から成り立っていて、身近には、森林、草地、水田、河川、ため池などの生態系があります。また、こうした生態系の複合体は、生物種の多様性が高いとされています。理由として、個々の生態系に独自の生きものがすんでいることや、ある種のカエルやトンボなどの仲間が産卵期や幼生期に水田やため池を利用し、成体になると隣接する斜面林や草地を利用するなど、複数の生態系が存在してはじめて生活できるためです。

畔田谷津

印旛沼

生態系サービス

生態系サービスは、「供給サービス」、「調整サービス」、「文化的サービス」、「基盤サービス」の4つに分類されます(国連・ミレニアム生態系評価(MA,2001~2005))。

・供給サービス -暮らしの基礎-

食料、燃料、木材、繊維、薬品、水など、人間の生活に重要な資源を供給するサービス

・調整サービス -安全な生活-

森林があることによって気候が緩和されたり、洪水がおこりにくくなったり、水が浄化されたりといった環境を制御するサービス

・文化的サービス -豊かな文化-

精神的充足、美的な楽しみ、宗教・社会制度の基盤、レクリエーションの機会などを与えるサービス

・基盤サービス -いのちの生存の基盤-

光合成による酸素の生成、土壌形成、栄養循環、水循環など、上の3つのサービスの供給を支えるサービス

私たちの暮らしは、食料や水の供給、気候の安定等、生物多様性から得られる恵み「生態系サービス」によって支えられており、人間の生存と良質な生活に欠かせないものとなっています。

生物多様性の危機

そして現在、生物多様性は次の4つの危機に脅かされ、生物多様性の損失と生態系サービスの劣化傾向が継続しています(生物多様性国家戦略2023-2030)。

・ 第1の危機…開発や乱獲など人間活動による危機

・ 第2の危機…自然に対する働きかけの縮小による危機

・ 第3の危機…人間により持ち込まれた外来種などによる危機

・ 第4の危機…地球温暖化など地球環境の変化による危機

現在の動向と取組

生物多様性国家戦略2023-2030

2022年12月にモントリオールで開催された『生物多様性条約COP15』において、生物多様性に関する新たな世界目標である『昆明・モントリオール生物多様性枠組』が採択されました。

これを受け、我が国では、生物多様性の損失を止め、反転させる「2030 年ネイチャーポジティブ」を掲げ、その実現のためのロードマップとして、2023年3月に『生物多様性国家戦略2023-2030』を策定しました。

30by30とOECM(自然共生サイト)

30by30・OECMとは?

30by30とは、2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させる(ネイチャーポジティブ)というゴールに向け、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標です。

現在、日本では、陸域20.5%、海域13.3%を保護地域として保全しています。

目標を達成するためには、国立公園などの保護地域の拡大に加えて、里地里山や企業有林など、保護地域以外で生物多様性が保全されている地域(OECM=Other Effective area-based Conservation Measures)を、市民・企業・自治体が協力して守る必要があります。

自然共生サイトの登録について

日本におけるOECMは、「自然共生サイト」として国が認定することで、国際データベースに登録されます。

2023年4月から、自然共生サイトの登録申請が試行的に始まっています。

条件を満たす土地の管理者や代表者のかたであれば申請が可能ですので、ご興味のあるかたは下のリンクから内容をご確認ください。

佐倉市の生物多様性の保全に関わる取組

・市の代表的な自然環境である谷津・里山環境を保全するための施策や方針を定めた『第2次佐倉市谷津環境保全指針』を策定しています。

・環境省の『生物多様性上重要な里地里山』に指定されている畔田谷津において、市民と市との協働で保全活動を行っています。

・佐倉市で確認されている外来生物についての情報を掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

- ご意見をお聞かせください

-

更新日:2023年04月01日