ストレス・こころの病気

このページでは、ストレスやこころの病気に関する情報を掲載しています

みなさまの“こころ”と“からだ”、お疲れではありませんか?

日々の生活の中で、心身の疲れをため込まず、予防することは、健康を保つうえでとても大切です。

こころの病気は、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こります。

なかでも「うつ病」は、本人や周囲の気づきによって、早期に発見し、対応できる可能性があります。

こころの不調に気づいたら、ひとりで抱え込まず、まずは身近な医療機関や専門家に相談してみましょう。

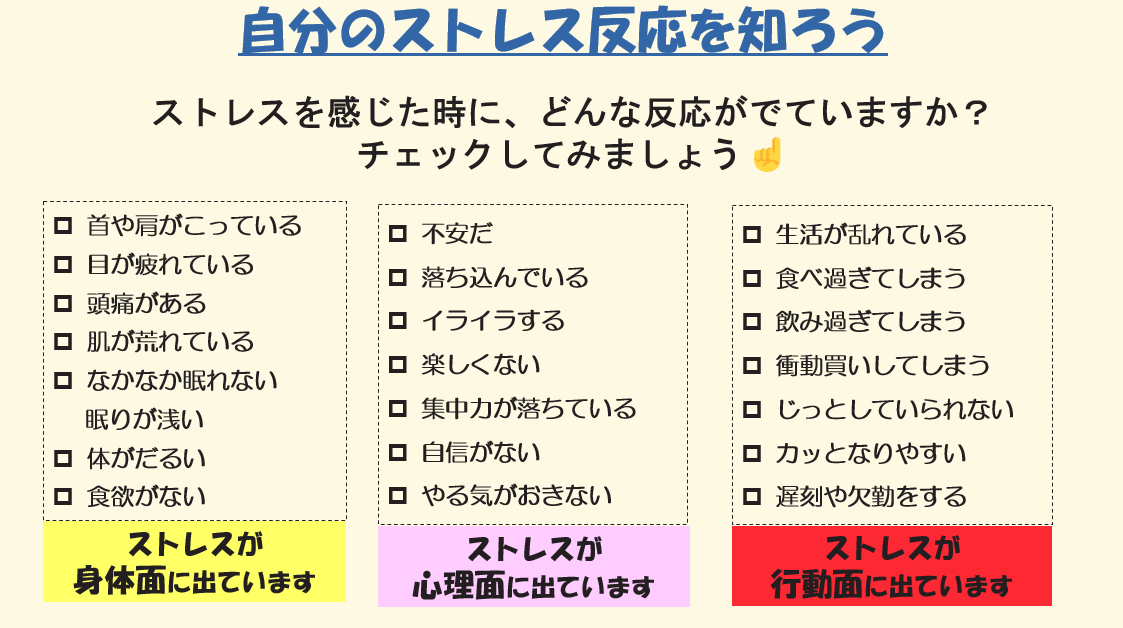

ストレスについて

ストレスとは、心が外部から刺激を受けた時に生じる緊張状態のことです。

また、ストレスに対して、心身は様々な反応を示しますが、これを「ストレス反応」といいます。ストレス反応が続くと、メンタルヘルス不調を含む健康障害につながりやすくなります。

ストレスサインに早めに気付き、自発的に適切なセルフケアを行うことが大切です。

「ストレス」に関する情報など

こころの耳(厚生労働省) 5分でできる職場のストレスチェック

うつ病

うつ病は、特別な人だけがかかる病気ではありません。誰でも、無理を重ねたり、強いストレスにさらされたりすることで、発症する可能性があります。

日本では、100人に3~7人が、これまでにうつ病を経験したことがあるという調査結果があります。

また、厚生労働省が3年ごとに実施している「患者調査」では、うつ病を含む気分障害の患者数が近年急増していることが報告されています。

「気分が落ち込む」「何もする気が起きない」といったうつ状態や、原因のはっきりしない体調不良が続き、日常生活に支障をきたすことがあります。

これは、ストレスなどによって脳の働きが低下していることが原因の一つとされており、単なる「気の持ちよう」ではありません。

うつ病は、早期に発見し、適切な治療を受けることで、多くの方が回復しています。

しかし、放置すると回復に時間がかかるだけでなく、自殺など深刻な結果につながることもあるため、注意が必要です。

うつ病セルフチェック

□ 毎日の生活に充実感がない

□ これまでは楽しんでやれていたことが、楽しめなくなった

□ 以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられる

□ 自分が役に立つ人間だとは思えない

□ わけもなく疲れたような感じがする

上記の2項目以上があてはまり、その状態が2週間以上ほとんど毎日続いていて、生活に支障が出ている場合は要注意です。

うつ病の症状・サインなど

こころの情報サイト(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所)

依存症

「このままではいけない」とわかっていても、自分ではコントロールできず、健康を害したり、仕事、家庭生活、人間関係の破綻を招いたりします。

《依存対象》

アルコール、薬物、ギャンブル、買い物、ダイエット、たばこ、ネット・ゲーム、SNS 等

これらは、特定の物質や行動を続けることにより脳に変化が起きることにより症状が引き起こされる病気で、本人のこころの弱さのために起きている現象ではありません。

自分では気が付かないことが多いので、周囲の人が受診をサポートする必要があります。

依存症の症状・サインなど

こころの情報サイト(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所)

依存症の相談窓口

千葉県の依存症相談について(依存症のこと、相談窓口等が掲載されています)

統合失調症

約100人に1人程度の割合で起きる病気です。

決して、特別な病気ではありません。

脳内の神経系の働きが不調になって起こる病気と言われ、幻覚・妄想のほか、意欲や感情表現の低下、支離滅裂な言動などがみられます。

自覚できないことが多く、医療につなぐには、周りの人のサポートが必要です。

統合失調症の症状・サインなど

こころの情報サイト(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所)

不眠症(睡眠障害)

入眠障害(寝つきが悪い)・中途覚醒(眠りが浅く途中で何度も目が覚める)・早朝覚醒(早朝に目覚めて二度寝ができない)などの睡眠問題があり、そのために日中に倦怠感・意欲低下・集中力低下・食欲低下などの不調が出現する病気です。

不眠は誰でも経験しますが、自然に改善して再び眠れるようになることが大部分です。

ただし、いったん慢性不眠症に陥ると適切な治療を受けないと回復しにくいといわれています。

*不眠の原因は、ストレス・こころやからだの病気・薬の副作用など様々で、原因に応じた対処が必要です。家庭での不眠対処で効果が出ないときは専門医に相談しましょう。

不眠症の症状・サインなど

こころの情報サイト(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所)

関連サイト

◆ こころの健康づくりに関する情報等が掲載されています

こころの情報サイト(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所)

更新日:2025年09月10日