1、開祖・佐藤泰然と幕末の蘭医学

順天堂の開祖・佐藤泰然はどのような人物であったのか。江戸時代の蘭医学研究のおこりから、泰然が佐倉に移住する以前の佐倉藩における蘭医学研究の状況、泰然が蘭医学を志し、佐倉で順天堂を開くに至った経緯から泰然の人となりに迫ってみたい。

(1)蘭医学研究のおこり

解体新書の編纂から

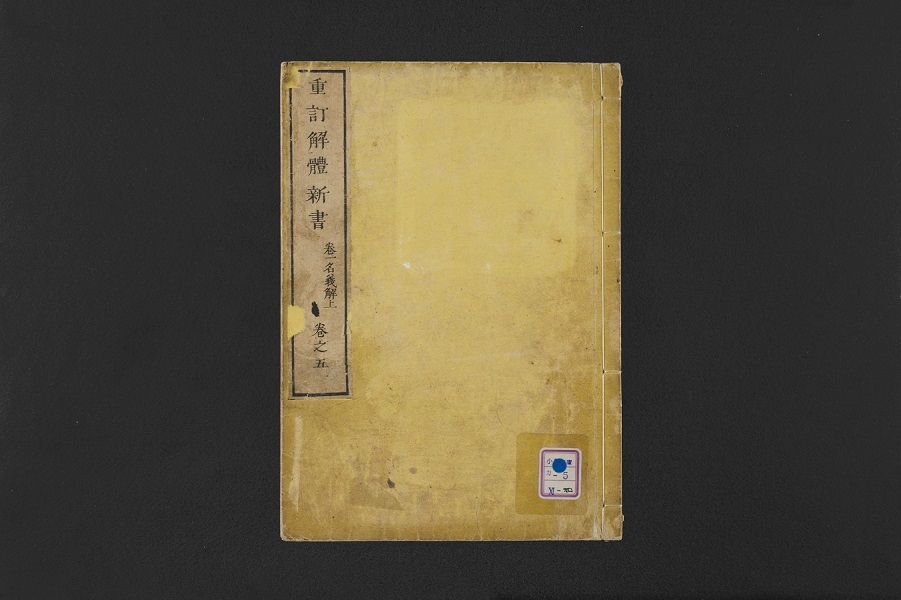

重訂解体新書 文政9年(1826) 順天堂大学蔵

(画像提供:順天堂大学医史学研究室)

日本における蘭医学研究と聞いて、多くの日本人が思い浮かべるのは日本史の教科書でも目にする『解体新書』(ターヘル・アナトミア)であろう。この書は明和8年(1771年)、千住小塚原での罪人の解剖に参加した中津藩医の前野良沢、小浜藩医の杉田玄白が翻訳を開始し、安永3年(1774年)に刊行されたもので、日本の蘭医学研究に大きな影響を与えたものである。

杉田玄白らによる翻訳は、出版を急いだこともあり誤りも多かったため、玄白はその改訂を弟子である大槻玄澤に託した。玄澤による改訂版である『重訂解体新書』は寛政10年(1798年)に完成し、文政9年(1826年)に刊行されている。「和田文庫」「佐藤蔵書」の印のあるこの書が現存しており、泰然やその門人が参照したことがうかがわれる。

泰然移住以前の佐倉藩における蘭医学

さて、泰然が佐倉へ移住する以前より佐倉藩では、樋口家、神保家、鏑木家、西家といった蘭方医が仕えていた。藩主・堀田正睦に仕えた重臣・渡辺弥一兵衛治は、蘭医学を積極的に取り入れた。天保7年(1836年)には藩校の成徳書院に医学局が置かれ、漢方・蘭方の二科があった。しかし、漢方と蘭方は対立関係にあり、当初は漢方中心の医学教育が藩校では進められていたという。そうした中で、西淳甫は、天保10年(1839年)に藩から西洋書の研究を命じられ江戸で学んでいる。また同12年に鏑木仙安とともに長崎での修行を仰せ付けられている。仙安は、同13年に佐倉に帰国後、医学都講となり、翌年に江原刑場において佐倉藩初の人体解剖を行っている。この翌年、泰然は江戸から佐倉に移住している。まさに、佐倉藩で蘭医学研究が芽生えた中での移住であったといえるだろう。

人物紹介

堀田 正睦(ほった まさよし)

文化7年(1810年)、堀田正時の次男として江戸藩邸で生まれる。文政8年(1825年)に藩主となり、藩政改革を進めた。洋式の兵制を採用し、藩校を拡充して成徳書院とし積極的に蘭学を導入したことから「蘭癖」とも称され、佐倉が蘭学の先進地となる下地をつくった。幕政では、天保の改革期、安政年間の2度にわたり老中を務めた。2度目の老中就任の際には開国派として幕政を主導し、日米修好通商条約の調印に尽力した。しかし、将軍の後継者問題に絡んで大老となっていた井伊直弼と対立し、安政5年(1858年)に老中を罷免され、翌年家督を嫡子の正倫に譲って隠居。元治元年(1864年)、佐倉城三ノ丸御殿において死去。

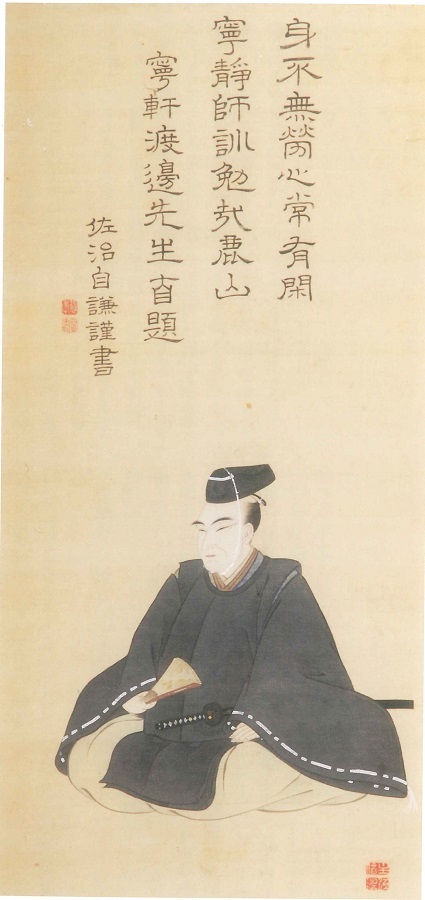

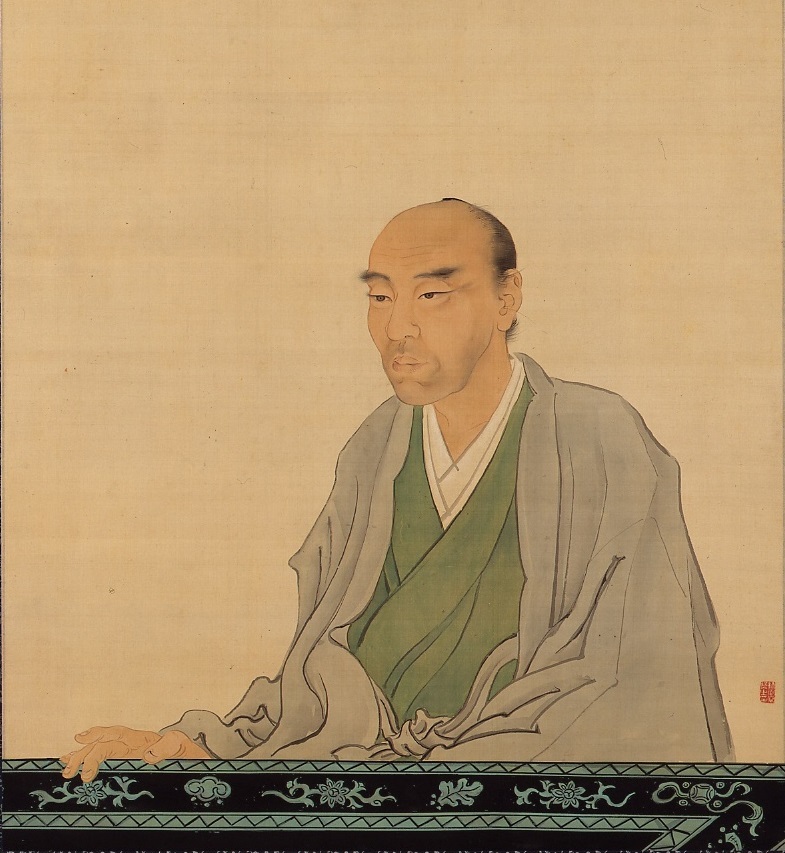

渡辺 弥一兵衛(わたなべ やいちべい)

寛政8年(1796年)~嘉永2年(1849年)。藩主堀田正睦の側近として仕え、藩の年寄役・城代を勤めた。正睦のもと藩の天保改革を主導した人物として知られる。さらに、藩校成徳書院の拡充に尽力するなど、佐倉藩の蘭学と学問の発展に寄与した人物でもある。腫れ物を患い、蘭方医術により癒えたことから、その効用のあることを悟ったと『佐倉藩雑史』に記されている。

肖像画は、風折烏帽子を被り布衣(ほい、狩衣の一種)をまとい、刀を差し扇を右手に持って座した姿で描かれている。画像の上部には、幕末期に年寄役を務めた佐治自謙(三左衛門延年)による賛がある。幕末期の佐倉藩士の肖像画は類例が少なく貴重な資料の一つである。

(2)佐藤泰然の志

20代後半で蘭医学を志す

佐藤泰然は、日本における蘭医学研究が勃興しつつあった文化元年(1804年)、武蔵野国川崎(現・神奈川県川崎市)で生まれた。父の藤佐(とうすけ)は、公事師(今でいう弁護士、弁理士)として武士たちの財政再建に才能を発揮し、有力な旗本たちとも交流を結び活躍した人物である。泰然ははじめ、父とともに旗本の伊奈家に仕えていた。この頃、長崎ではシーボルトが鳴滝塾を開き蘭医学が盛んになる兆しがあったとともに、ロシアなどの外国船が日本を訪れるようになり欧米諸国に関する情報が少しずつ入ってくるようになっていった。泰然は、こうした海外の情報を耳にする中で、特に医学に関して高い興味を示していたという。

その折に、幕府の医師として仕えていた松本良甫(りょうほ)、林洞海といった人物と親しくなり、影響を受けた泰然は、20代後半にして蘭方医学を志した。泰然の弟子で後継者となった佐藤尚中や、息子の松本良順らが10代後半に医学を学び始めたのに比べるとずいぶんと遅いように感じられる。しかし、その向学の念は強く、はじめは良甫とともに江戸で足立長雋(ちょうしゅん)や高野長英のもとで学んでいたが、これでは満足せず長崎留学を熱望したという。

「和田塾」を江戸でひらく

天保6年(1835年)、念願かなって洞海ともに長崎へ留学し、通訳と税関を兼ねた通詞やオランダ商館長のニーマンなどから蘭方医学を学んだ。3年後の天保9年(1838年)に長崎を離れ、泰然は江戸の薬研掘に塾を開き外科専門の治療を行った。このころ泰然は母方の姓「和田」を名乗っていたので塾の名も「和田塾」といい、江戸有数の蘭方医として名を上げ、渡辺崋山や高野長英といった蘭学者とも深い交友関係を結んでいた。

泰然はこの時35才、蘭方医を志してから10年ほどの歳月が流れていた。彼の治療技術は当時としては最新のものであり、多くの西洋医学書、翻訳書を蔵していたことが知られている。

(3)江戸から佐倉への移住

実ははっきりとしない移住の理由

江戸で「和田塾」を開き、順風満帆と思われた泰然であるが、彼の人生を大きく変える事件が塾を開いた一年後に起こる。「蛮社の獄」として知られる幕府による蘭学者弾圧事件である。幕府の政策を批判した渡辺崋山、高野長英らが逮捕・処罰され、彼らと交流のあった泰然も幕府から警戒されていたことがわかっている。当時の江戸町奉行は、蘭学者の動向を配下の小笠原貢蔵に探らせており、彼の手控えが現存している。この手控えには、渡辺崋山や高野長英とともに泰然の名が記されており、幕府側が蘭学者の動向をつかんでいたことが把握される。

泰然がなぜ佐倉に移住したかについては、実は諸説ありはっきりとしていない。「蘭癖」とも呼ばれた当時の佐倉藩主・堀田正睦に招聘されたとする説が多く紹介されてきたが、これを示す一次史料が現在まで見つかっていないためでもある。これまで確認されてきた史料を踏まえると、泰然が幕府側から目を付けられ、江戸で目立った活動がしにくくなったことが、江戸から移住した理由の一つであると推測される。

移住先として佐倉が選ばれたのは、この頃、泰然は佐倉藩重臣の渡辺弥一兵衛と交流を深めていたことが大きく影響していると考えられる。また、正睦は藩校を拡充し積極的に蘭学を奨励しており、泰然とその門人たちを受け入れる素地が整っていたことも、佐倉への移住の理由に数えることができるだろう。

人物紹介

高野 長英(たかのちょうえい)

文化4年(1804年)、陸奥国水沢(現・岩手県奥州市水沢)で生まれる。長崎でシーボルトに蘭学を学び、江戸に戻って麹町に医師として蘭学塾を開く。渡辺崋山と知り合い蘭学所の翻訳などにあたった。佐藤泰然のオランダ語の師で、当時の随一の蘭学者として活躍。天保9年(1839年)に『夢物語』を記し幕府を批判。翌年、渡辺崋山らと蛮社の獄で投獄された。その後、牢屋が火災にあったため牢から解き放たれ、そのまま逃亡。しばらく逃亡生活を送るが、嘉永3年(1850年)、江戸に潜伏していたところを幕府の役人に襲われ自刃した。

(画像提供:奥州市立高野長英記念館)

渡辺 崋山(わたなべ かざん)

寛政5年(1793年)、三河国田原藩(現・愛知県田原市)で生まれる。天保3年(1832年)、年寄役末席(家老職)となり、藩政改革に尽力した。このころから高野長英ら蘭学者と交流を持ち、蘭学・海外事情の研究を始めた。天保10年(1839年)の蛮社の獄に連座して蟄居中の天保12年に自刃。

谷文晁に絵の教えを受け文人画や「鷹見泉石像」などの写実的な肖像画を描いたことでも知られる。崋山と長英の肖像画は、崋山の弟子の椿椿山によって描かれたものである。(画像提供:田原市博物館)

資料紹介

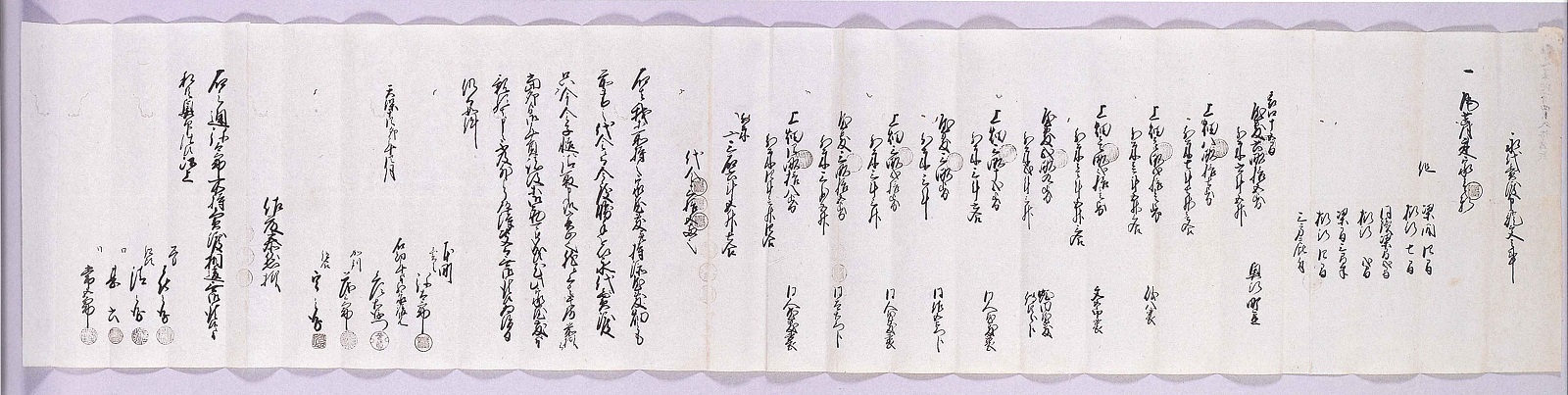

永代売渡申証文之事

佐藤泰然は、天保14年(1843年)8月に江戸から佐倉に移住したといわれているが、この資料は同年4月、泰然が順天堂を開いた本町に瓦葺き家屋一軒と屋敷、畑を35両で購入したことを示す証文である。売主が弥太郎、あて先は佐藤泰然となっている。文書の奥に名主喜兵衛、組頭清兵衛、甚六、常五郎の署名、捺印がある。

この証文と同じ日付の証文「有合ニ売渡申畑之事」も残っている。こちらの証文では、大蛇村の弥太郎所有の畑を1両で購入していることが記されている。あて先は和田泰然となっており、この頃は両方の姓を使っていたことを示している。

(佐倉市教育委員会蔵、国立歴史民俗博物館寄託)

更新日:2022年06月01日