3、後継者・佐藤尚中と佐倉順天堂の教育

泰然は、門人の中から優秀なものを選んで養子として後継者とした。後継者に選ばれたのが、佐藤尚中であった。尚中は、長崎へ留学しオランダ軍医・ポンペに学び、その成果を佐倉に持ち帰ることでさらに順天堂での教育を充実させた。尚中の医学教育と門人たちの生活から、当時の順天堂の様子を振り返ってみたい。

(1)泰然の後継者として

佐藤尚中について

順天堂2代目堂主・佐藤尚中(たかなか)は、文政10年(1827年)、下総小見川藩(現・香取市)の藩医山口甫仙の次男として生まれた。香取市小見川の尚中の生家後は、現在内浜公園として保存され、「佐藤尚中誕生地」として千葉県指定史跡となっている。尚中は、泰然が江戸に開いた和田塾に天保13年(1842年)に16歳で入門しており、当時は山口舜海(しゅんかい)と名乗っていた。この翌年に泰然は江戸から佐倉に移住しており、尚中と泰然とともに佐倉に移っている。

泰然のもとで、オランダ外科医オンセノール(1782年~1841年)の手術書(蘭訳)を日本語訳した「諳(オン)氏外科施術大全」を著すなど、頭角を現していった。嘉永6年(1853年)には、泰然の養嗣子となり佐藤姓を名乗った。翌年の安政元年には、家業に出精し良く勤めたことから扶持を与えることを申渡す藩からの書状が残っており、この時に正式に佐倉藩医となっている。

安政6年(1859年)4月には、泰然が病を理由に隠居し、尚中に家督を譲ることが藩から認められている。このことは、家督申渡し状や『保受録』『年寄部屋日記』の記事に確認できる。この頃すでに、外科書、産科書、小児科書、モストの内科書などほぼ全科にわたる翻訳書を著すとともに、難しい手術を執刀し優れた医師としての業績を残していたためであろう。こうして、師から弟子へと順天堂の理念が受け継がれていったのである。

資料紹介

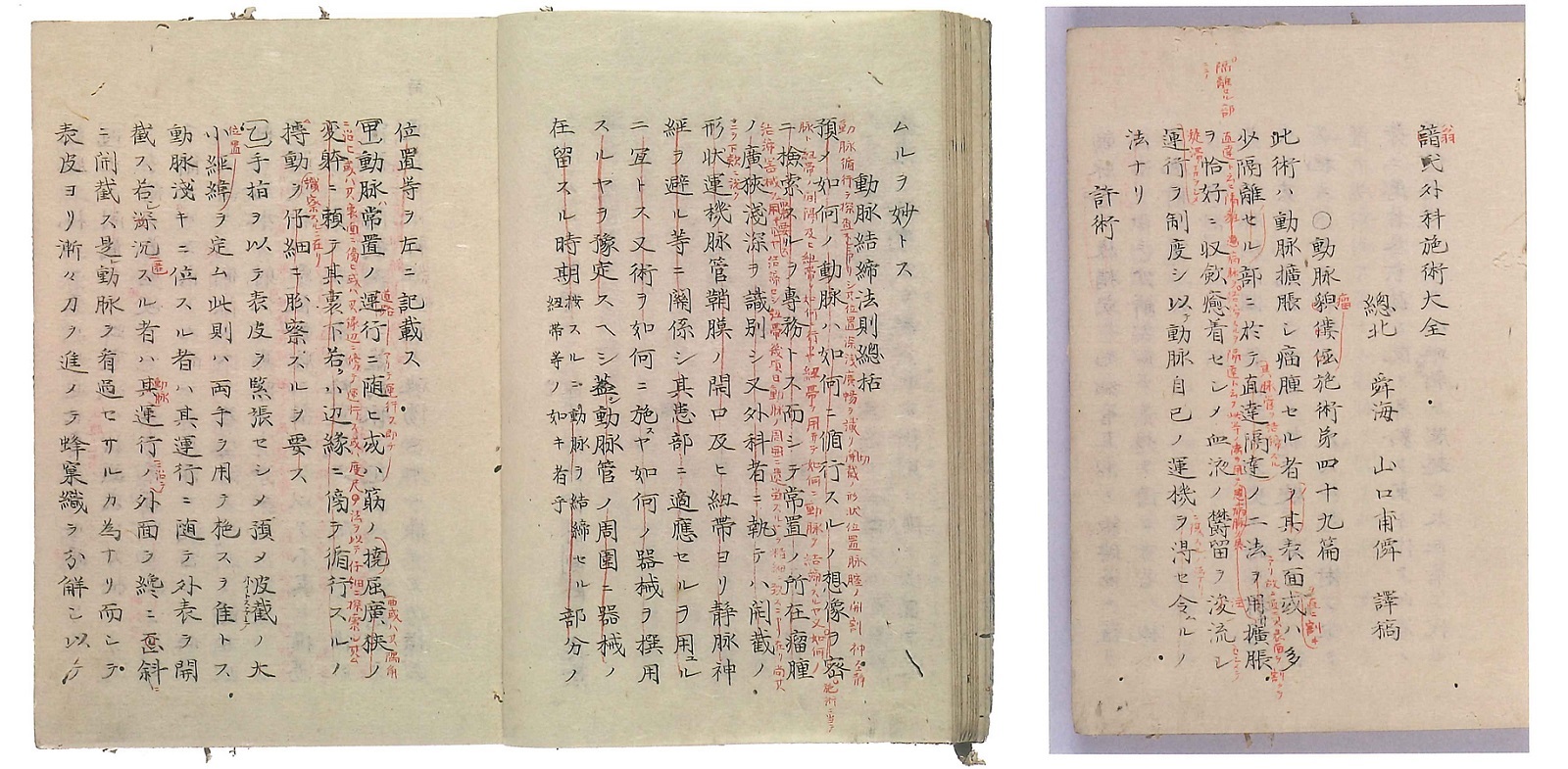

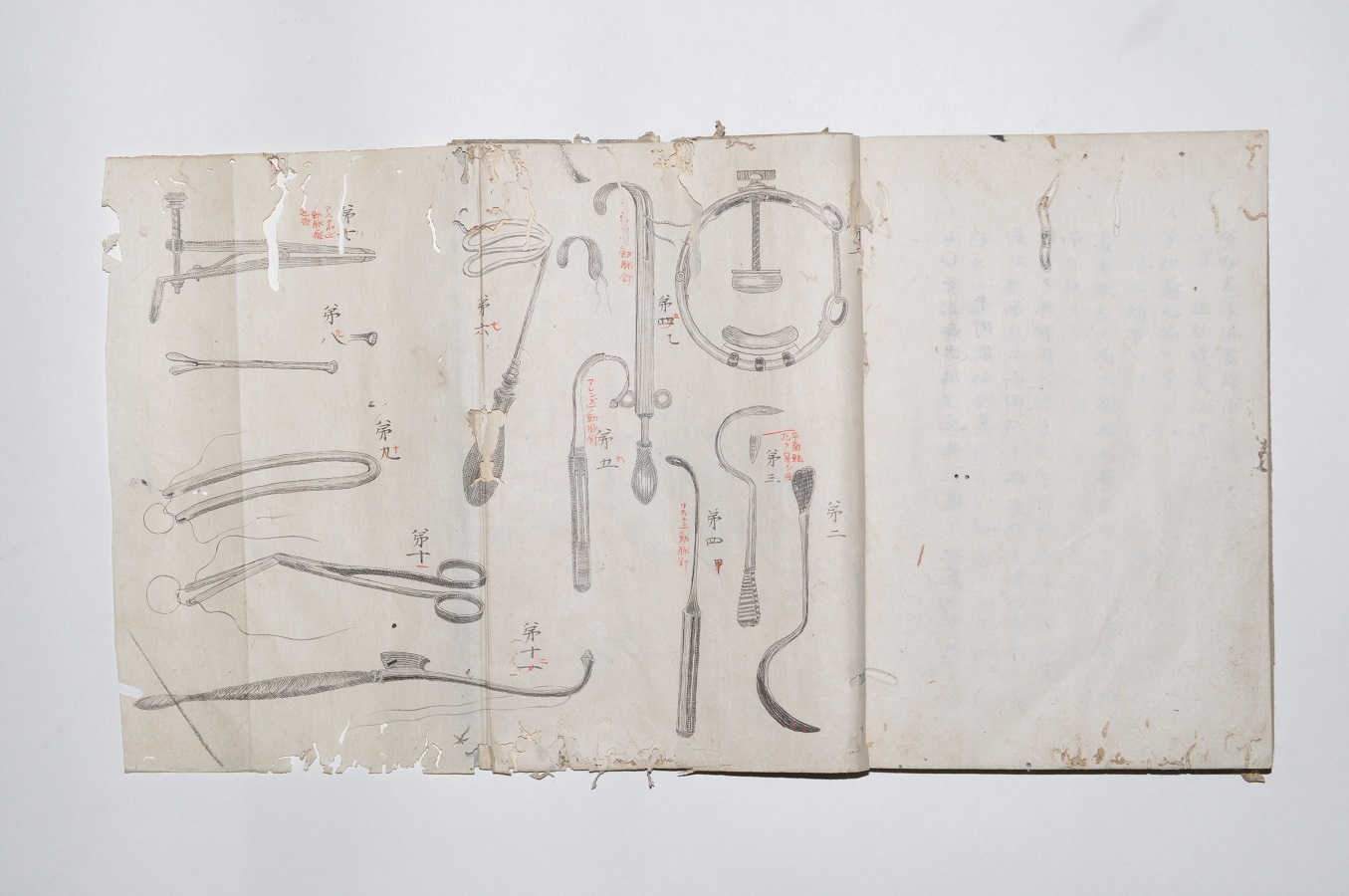

諳(オン)氏外科施術大全

順天堂での講義では、オランダの外科医オンセノールト(1782年~1841年)の手術書が用いられていた。題名に続き「総北 舜海 山口甫僲 譯稿」とあることから、舜海が嘉永6年(1853年)二月に佐藤泰然の養子となる前に訳したものであろう。(佐倉市蔵、国立歴史民俗博物館寄託)

オン氏外科施術大全の写真 拡大画像 (JPEG: 446.6KB)

オン氏外科施術大全1の写真 拡大画像 (JPEG: 235.2KB)

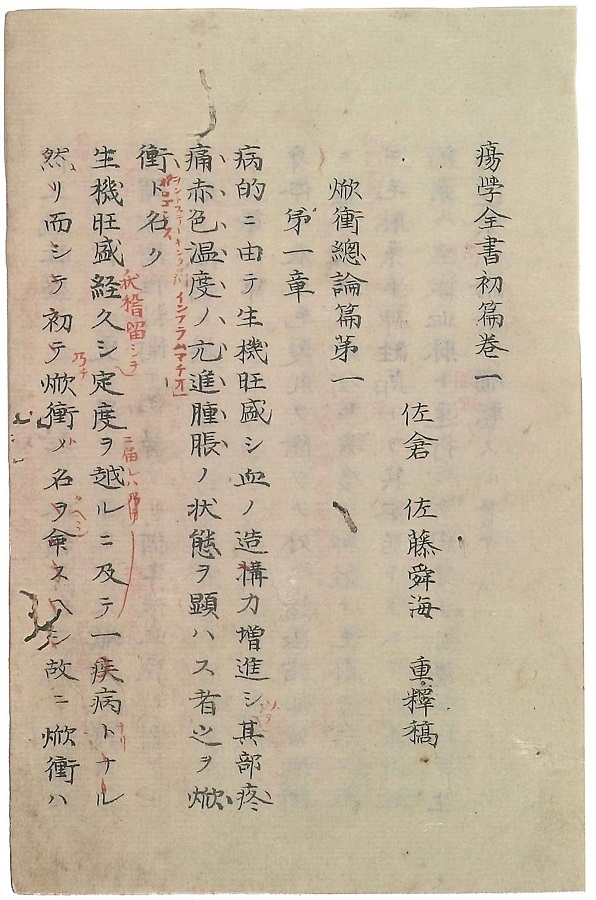

痬学全書

19世紀前半のドイツ外科医兼眼科医であったセリウス(1794年~1867年)の外科書を、舜海(尚中)が訳したもの。訳の完成は万延元年(1860年)の閏三月以前であり、舜海が長崎留学の前にセリウスの著作を十分に読みこなし、非常な勉学ぶりを発揮していたことを示す貴重な遺品である。(佐倉市蔵、国立歴史民俗博物館寄託)

よう学全書の中身の写真 拡大画像 (JPEG: 183.5KB)

(2)松本良順とポンぺと

日本ではじめての本格的な医学教育

尚中が2代目堂主となった翌年、彼は佐倉を離れることとなる。泰然の次男で幕府奥医師となっていた松本良順の招きにより、長崎へ留学しオランダから来日していた軍医ポンペに学ぶことを決めたためである。

松本良順(1832年~1907年)は、泰然の次男として江戸で生まれ、嘉永2年(1849年)に泰然と親交のあった松本良甫の娘婿となり、松本家を継いだ。安政2年(1855年)に蘭方医ながら将軍の御目見医師となり、長崎での海軍伝習にオランダが軍医を派遣することを知ると、参加を願い出ている。折しも、老中を務めていた佐倉藩主・堀田正睦の賛同が得られ、安政4年(1857年)に長崎に赴任した。

この時来日したのが、オランダ軍医・ポンペ=ファン=メーデルフォールト(1829年~1908年)であった。ポンペは、日本ではじめての近代医学教育を体系的に行い、この最初の生徒となったのが、良順であった。良順はポンペの優れた教えを更に共有する必要があると感じ、諸藩の医師がポンペの講義を傍聴できるよう取り計らった。その一環として、順天堂の尚中へも長崎での留学を勧めたものと考えられる。

泰然は留学に反対だった!?

しかし、尚中の長崎留学に対して、泰然は否定的であったことが藩の重臣であった金井右膳に宛てられた書状に記されている。反対の理由の第一として、ポンペは30歳と若く既に大家と呼ばれている尚中が学ぶ必要がないと考えられる点、第二に費用の捻出が困難であること、第三に留学の許可をすでに藩から得た後に、泰然に留守を任せたことが挙げられている。これに対して、尚中が泰然への説得を金井に依頼していることを記す書状も残っており、それぞれの苦労がうかがわれる。

尚中は、関寛斎らとともに万延元年(1860年)から文久2年(1862年)の間、長崎でポンペに学んだ。ポンペの長崎滞在中の回顧録には、尚中が優れた外科医であること、その仕事は正確で迅速、かつ極めて冷静であったと評価している。ポンペは、尚中が佐倉に帰国する際には、ストロマイエルの外科書などの医学書を送っている。これらの医学書は、順天堂での講義に用いられるなど、更に先端の医学教育のために用いられたことがわかっている。

人物紹介

松本 良順(まつもと りょうじゅん)

松本良順(1832年~1907年)は、佐藤泰然の次男として生まれ、幕府奥医師の松本良甫の娘婿となり、松本家を継いでいる。幕命により長崎に留学し、ポンぺに学んだ。この時、良順は多くの医生の代表となりポンぺの助手として活躍し、文久元年(1861年)には長崎養生所(長崎大学医学部の前身)をともに開設している。翌々年には、幕府西洋医学所の頭取となり、幕府奥医師として将軍の侍医も務めた。

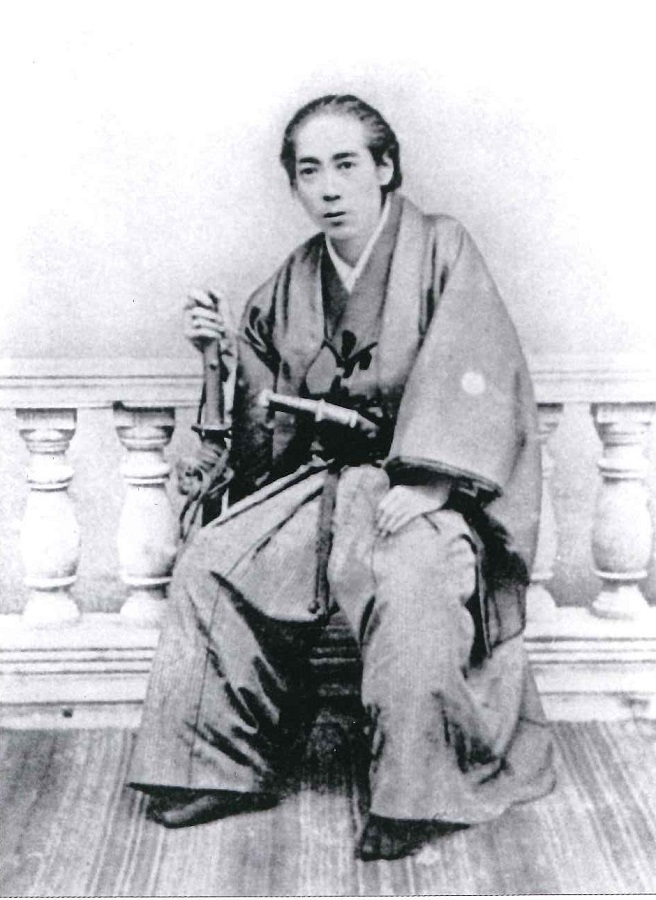

右手に陣笠を持ち、腰に大小の刀を差した羽織袴姿で椅子に腰掛けた姿で撮影されたこの写真は、慶応四年(1868年)に撮影されたものであるという。この頃に勃発した戊辰戦争では、幕府側の軍医として越後長岡、会津を転戦している。

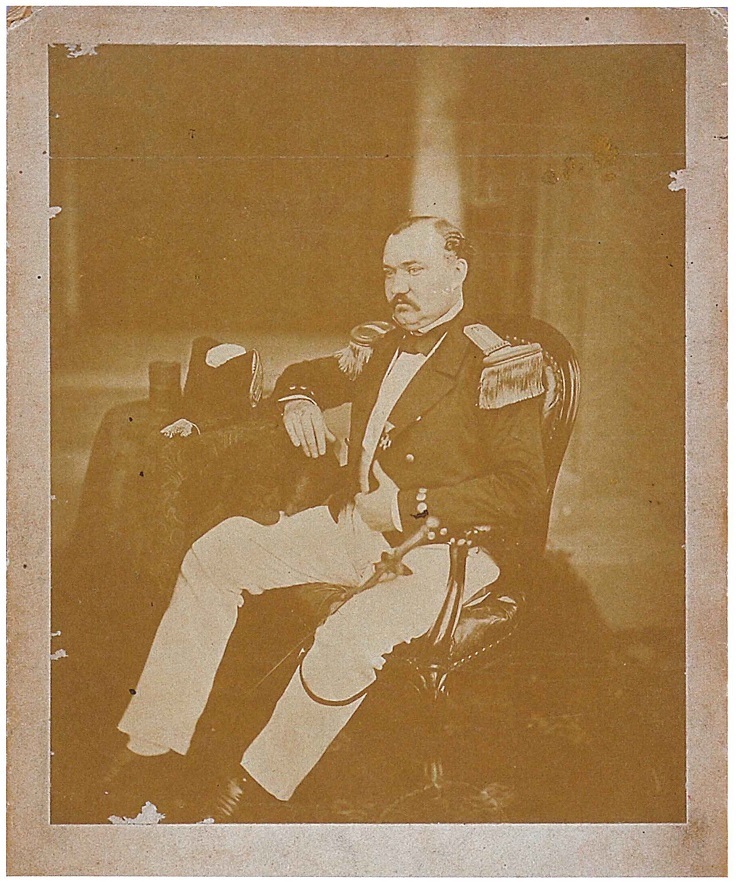

J.L.C.ポンぺ=ファン=メーデルフォールト

J.L.C.ポンぺ=ファン=メーデルフォールト(1829年~1908年)は、安政四年(1857年)にオランダ海軍による第二次海軍伝習の医学教師として来日している。当時幕府の医師として活躍していた松本良順はポンぺに学び、良順は佐倉の佐藤尚中に長崎で学ぶことを進め、万延元年(1860年)、尚中の長崎留学が実現する。

机に軍帽を置き、軍服姿で椅子に腰掛けたポンぺの姿を撮影したこの写真は、尚中がこの時の長崎留学で入手したものである。ポンぺは長崎滞在中の回顧録の中で、尚中が正確で迅速、冷静な優れた外科医であったと評価している。尚中は他に多くの医学書も入手し、ポンぺの講義録とともに佐倉順天堂での講義に用い、当時の最先端の医学を伝えた。

資料紹介

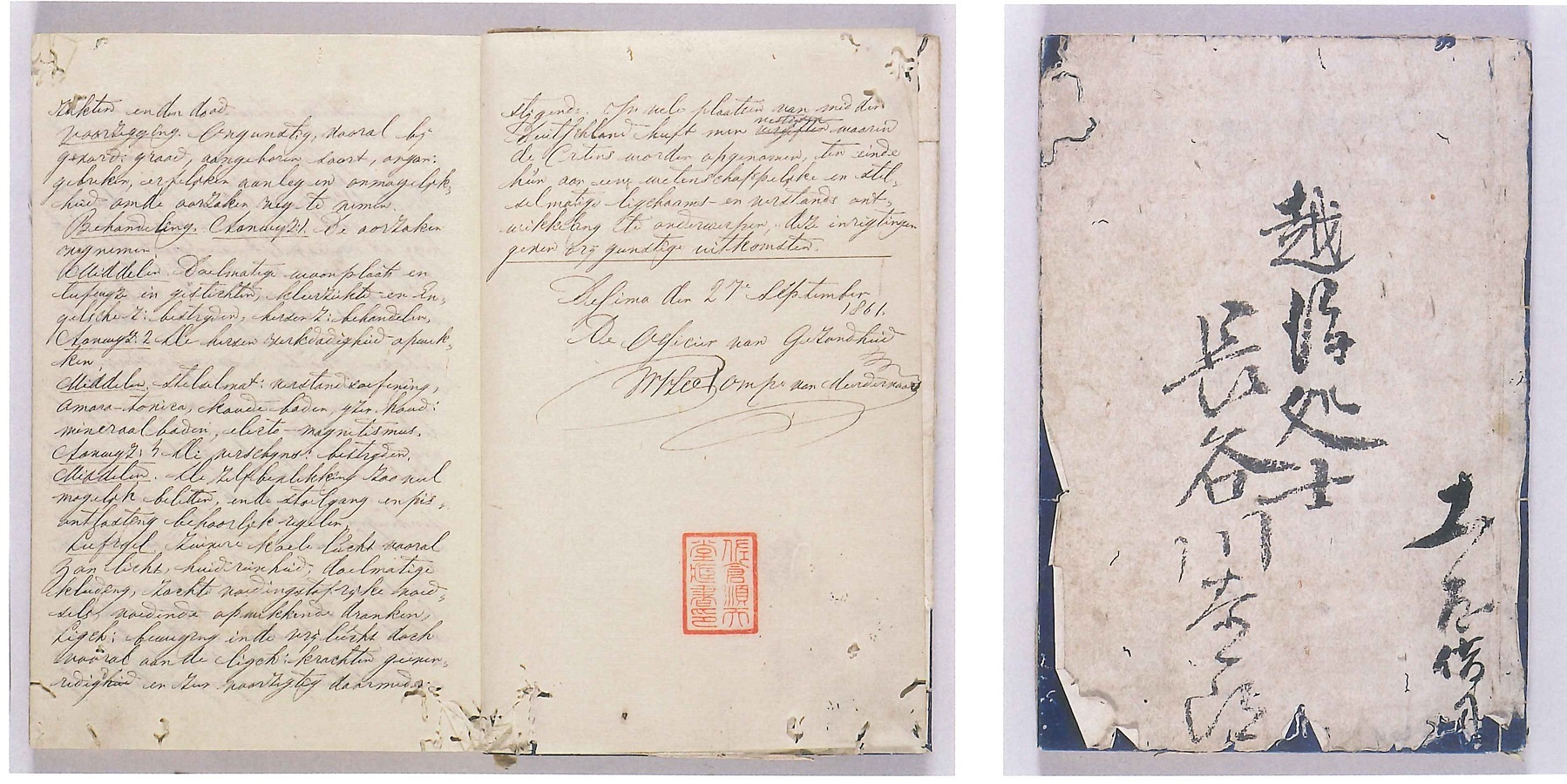

ポンぺ内科書

長崎でポンペが行った内科学の講義本。1861年にポンペが記したサインが巻末にある。尚中の筆写とされてきたが、約半分がポンペの自筆であることが、巻末のサインやポンペが出島で書いた処方箋との比較からわかっている。

外装に済生学舎の創設者「越後処士長谷川泰一郎」、「土屋借用」とある。「土屋」は、越前鯖江藩の藩医を務めた土屋寛之のことである。

ちなみに彼の従兄弟には、越前勝山藩の藩医を務めた秦朴仙(朴三郎)がおり、彼が書写したポンペの解剖学の講義録が神田外語大学付属図書館に所蔵されていることが、近年、松田清氏の調査によりわかっている。(佐倉市蔵、国立歴史民俗博物館寄託)

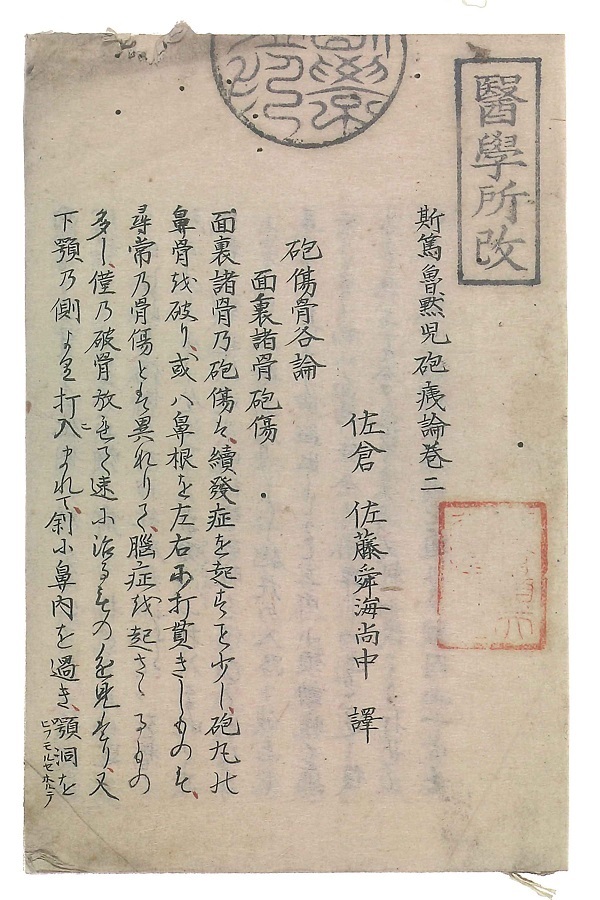

斯篤魯黙児(ストロマイエル)砲痍論

ドイツの有名な外科医ストロマイエル(1804年~76年)の著のオランダ訳本を舜海(尚中)が日本語に訳したもの。ドイツ語の表題は「戦争治術の要訣」とも訳され、舜海の訳したこの本は、幕末から明治の初めにかけての戦乱期に多く読まれたものと思われる。(佐倉市蔵、国立歴史民俗博物館寄託)

斯篤魯黙児砲痍論の写真 拡大画像 (JPEG: 199.6KB)

(3)門人たちの生活と教育

血気盛んな若者たちが順天堂に

「佐倉順天堂社中姓名録」(部分)

順天堂大学蔵

画像提供:順天堂大学医史学研究室

佐倉順天堂社中姓名録(慶応元年)の写真 拡大画像 (JPEG: 177.7KB)

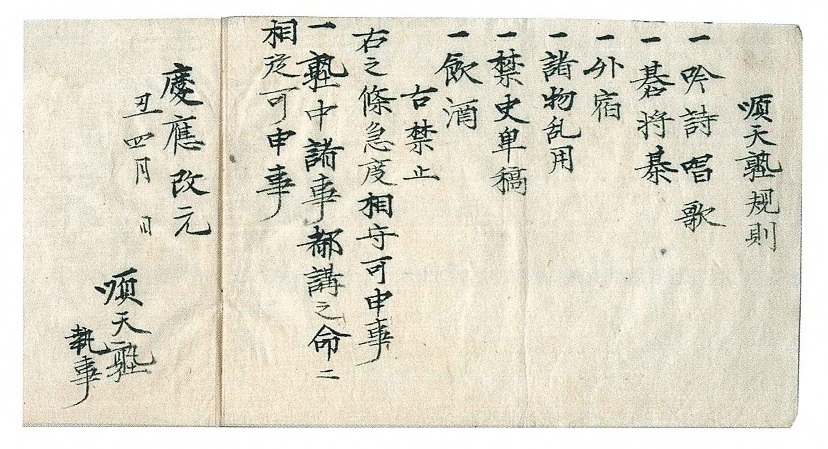

順天堂は全国各地より多くの門人が集まっていたことが知られているが、泰然の時代の門人帳は残念ながら確認されていない。尚中の時代に門人が書き残した慶応元年(1865年)の「佐倉順天堂塾社中姓名録」と、尚中自身が記した慶応2年(1866年)の「門人名簿」のわずか2年分のものしか確認されていない。その他多くの門人については、書簡や伝記などに記されたものからうかがわれ、その出身地は、北は北海道松前から南は九州宮崎にわたっている。彼らの多くは全国各地から集まった血気盛んな若者であったとみえ、寄宿所の雨戸畳などを取り壊して薪としたり、地元の佐倉藩士たちとは喧嘩口論をしたりすることなども少なくなかったようである。そのため「佐倉順天堂塾社中姓名録」の末尾にある、詩吟唱歌、囲碁将棋、外泊、飲酒などを禁止する厳格な規則が設けられていたことがわかっている。

尚中の教育方針

門人たちの生活や講義内容は、安政6年(1859年)に入門した高和介石(のちの佐藤進)の手記からもうかがい知ることができる。塾内の自治は門人の間で厳重に行われ、各自で塾頭を選出していたと回顧している。基本的に初心者は、オランダ語の基礎を習得し、次いで解剖学・生理学・病理学の医書を読み、その上で内科・外科について講義を聴いたり、先生の口訳を塾生が筆記したりする段階に進んだ。解剖書を読むにあたっては、塾生同士の輪講で行われ、会頭となった塾頭が優劣の点数をつけたという。「佐倉順天堂塾社中姓名録」の末尾には、当時の順天堂の講義日程も記されている。週単位の講義が行われ、「ポンペ外科書」などの原文講義などが行われた。こうした形式の講義は当時の日本では珍しく、ポンペが長崎で行っていた方式を踏襲したものと思われる。

さらに、他の蘭医学塾と比較して特筆されるのが、門人が実際の患者の診察・手術に立会い、内科の治療または外科手術の助手となっていたことである。進によれば、この頃の順天堂にはまだ病室がなく、患者の宿泊する旅館が病室の代わりであったという。順天堂からは、尚中が旅館の患者の回診をし、それに門人が随行し、直接患者に接しながら実際の研究をすることができたと当時の様相を振り返っている。

資料紹介

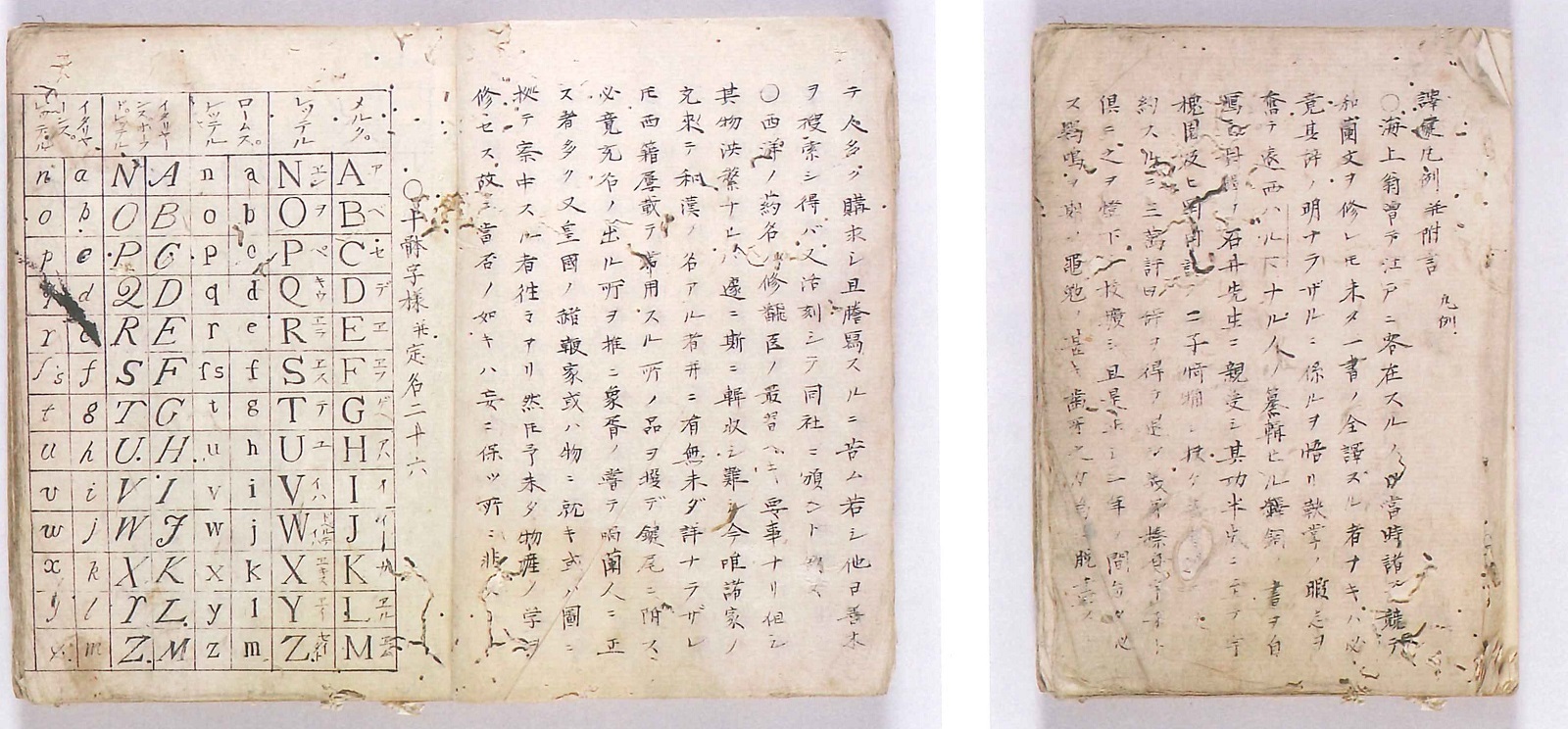

訳鍵

藤林普山編著。彼は『ハルマ和解』を編纂した稲村三伯の弟子にあたる。オランダ語の初心者のために『ハルマ和解』から3万語を引き出してまとめたものに、マリーン蘭仏辞典などから補って作成した。わが国で二番目の蘭日辞典で、蘭学研究者に重宝された。。(佐倉市蔵、国立歴史民俗博物館寄託)

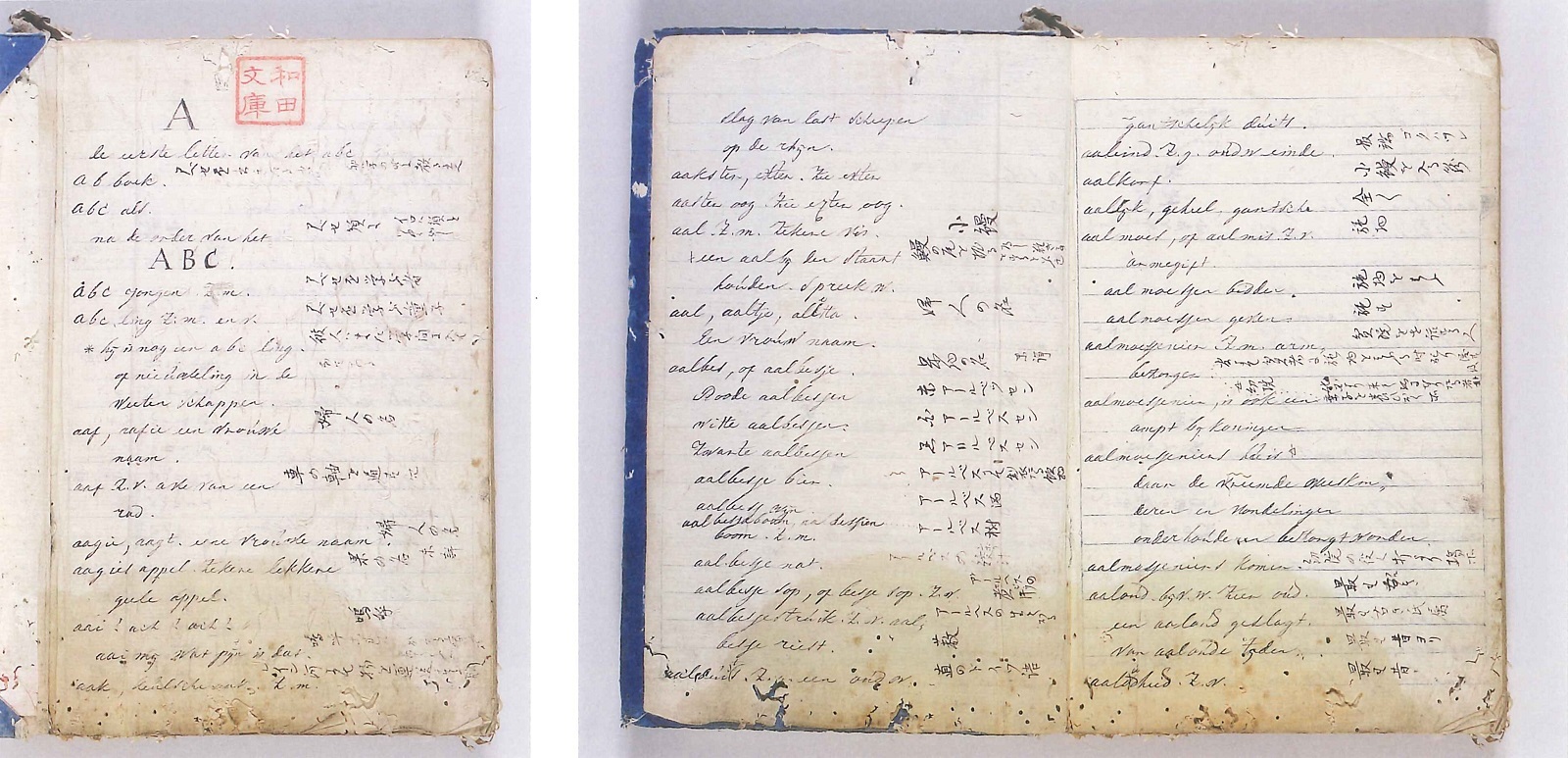

蘭日辞典 写本

蘭日辞典を写したノートの写真 拡大画像 (JPEG: 441.4KB)

長崎蘭館に寛政12年(1800年)から文化14年(1817年)まで滞在した館長ヘンドリック=ドーフ(1777年~1835年)がオランダ通詞の助力を得て、ハルマの蘭仏辞典をもとに編さんした蘭日辞典。ドーフは文化14年にオランダへ帰国したが、以後は通詞たちが作業を引き継ぎ天保4年(1833年)に完成した。『ドーフ・ハルマ』あるいは『長崎ハルマ』と呼ばれ、オランダ語の学習に広く用いられた。和田文庫の蔵書印がある。(佐倉市、国立歴史民俗博物館寄託)

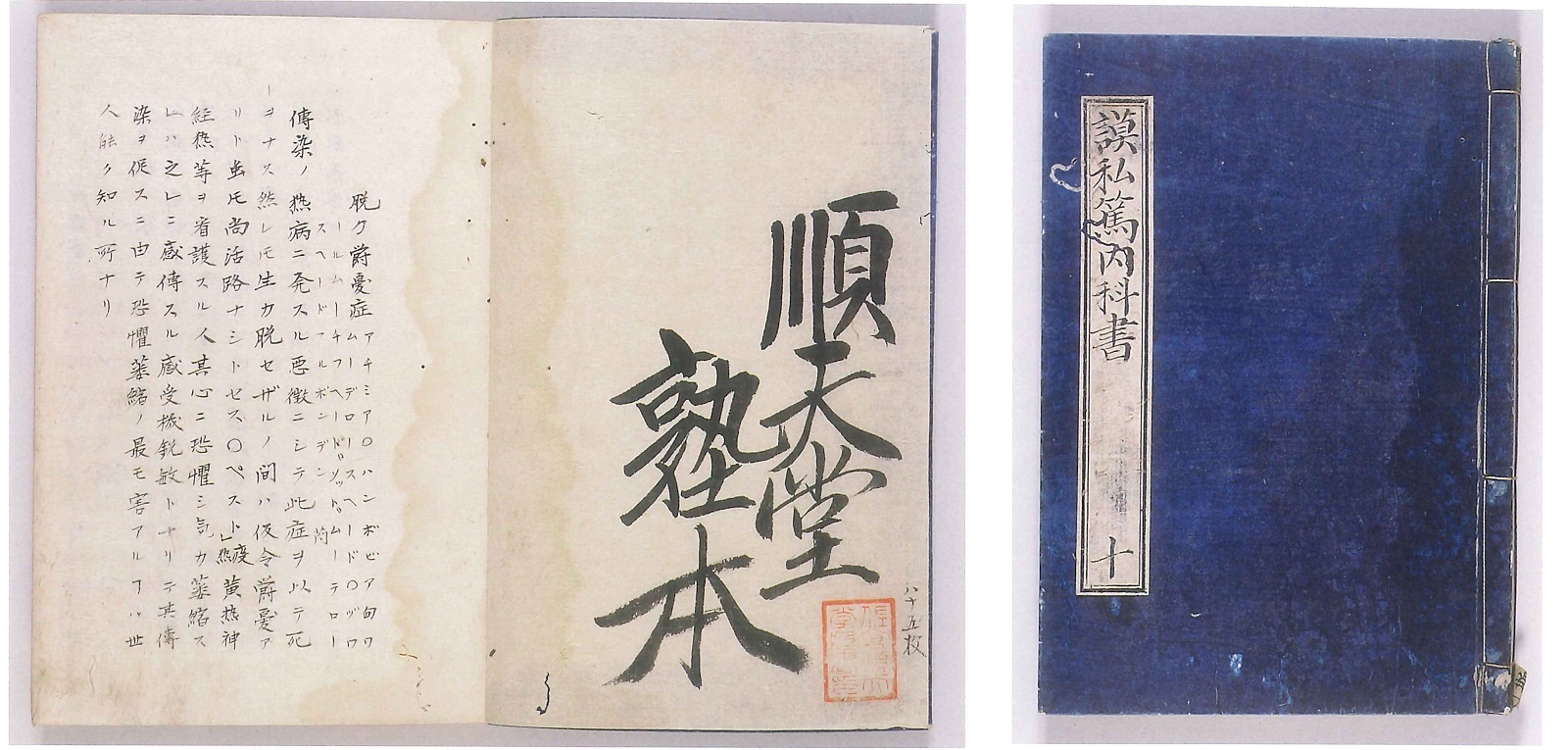

モスト内科書

モスト内科書の見返し部分の写真 拡大画像 (JPEG: 372.1KB)

モストはドイツ生まれの医師で、『医事韻府』などの多くの著作を残している。佐倉においては当時、彼の著書が非常に重宝されたらしく、この本は『医事韻府』の内科に関わる部分を抽出して訳したもの。本の見返しには「順天堂塾本」と佐倉順天堂の蔵書印があり、講義本として用いられていたことがわかる。(佐倉市蔵、国立歴史民俗博物館寄託)

(4)佐倉藩の医制改革

尚中の建白

尚中は、長崎でポンペに学んだ成果を持ち帰り順天堂における医学教育を推し進めただけでなく、佐倉藩における医療制度の改革も行っている。

佐倉藩の記録「御用留」慶応2年(1866年)10月22日条には、医制改革についての藩士への申し渡しが記録されている。これにより、藩においては西洋医術のみを採用して漢方医術は廃止し、年若い藩医や藩医の子息などは、西洋医術を学ぶことになったというものである。これを受けて、尚中は「医制改革建白書」を記している。この建白書では、藩の医学所の改革や、西洋医師の養成についての意見が主眼となっている。この医制改革により、藩医は一等医師から三等医師にまで等級が分けられた。同年12月7日付けの申渡状では、尚中は医制改革につき一等医師を任ぜられたことがわかっている。

佐倉養生所の設立

一等医師となった尚中は、藩の医制改革を更に推進した。その代表的なものが、「佐倉養生所」の設立である。この養生所は、同年3年(1867年)9月に藩医中里仁庵、鏑木立本が住んでいた屋敷地(現在の麻賀多神社鳥居向かい)を利用して開かれた西洋式病院であった。藩士だけでなく領民の患者も受け入れ、領内には安心して診療を受けるようにとの「養生所御趣意書」が出されている。

佐倉養生所の開設は、オランダ軍医のポンペと松本良順の尽力によって長崎に設立された「小島養生所」(長崎大学医学部の前身)をモデルにしたと考えられている。ポンペは武士や町人、日本人や西洋人の区別はいっさいせず、医師にとって貧富・上下の差別はないことを長崎の養生所で身をもって実践した。尚中もポンペから影響を大きく受けて、佐倉での西洋式病院の開設を主導したものと推測される。しかし、翌慶応4年(1868年)閏4月には、戊辰戦争への出兵などによる藩の財政上の理由から、わずか半年余りで閉鎖されることとなり、佐藤家や順天堂の人々が明治維新という大きな時代の変化へと巻き込まれていくこととなる。

資料紹介

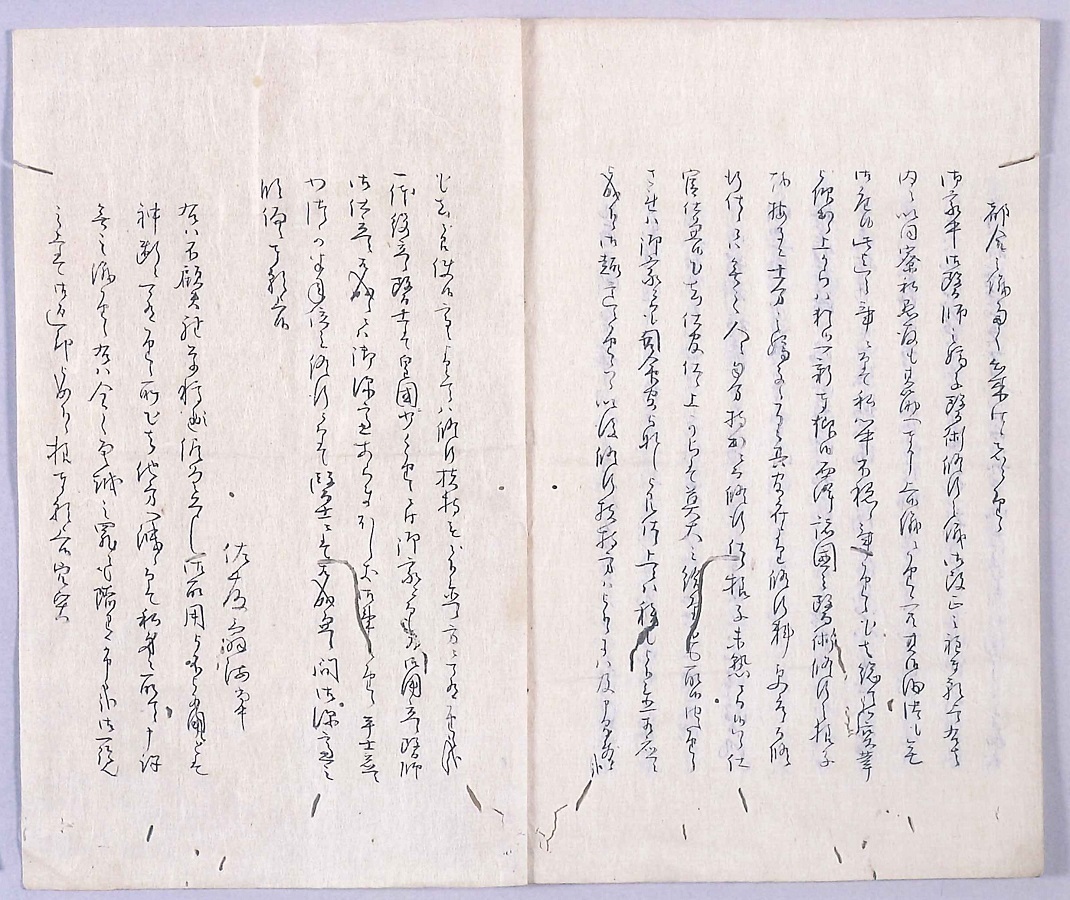

医制改革建白書

佐藤舜海(尚中)から藩に提出された医制改革に関する建白書。藩の医制改革による漢方医術廃止宣言のあとに出されたものと考えられ、藩の医学所の改革や、西洋医師の養成についての意見が主眼となっている。この建白書には漢方医術に抵抗して、藩内に西洋医術を発展させるための彼の意見が具体的に示されている。(佐倉市蔵、国立歴史民俗博物館寄託)

建白書内のページを写した写真 拡大画像 (JPEG: 342.3KB)

更新日:2024年04月01日