4、幕末から明治の佐藤家・順天堂

佐倉順天堂と佐藤家の人々もまた明治維新という大きな時代の変化に巻き込まれていった。この時代の変化を経ながら、順天堂は近代日本医学を支えていくこととなる。幕末から明治にかけての佐藤家の人々の動向や、順天堂と地域社会の医療とのかかわりを見ていきたい。

(1)志津の結婚

新たな順天堂の後継者

戊辰戦争の前年、慶応3年(1867年)に尚中の長女志津と門人の高和介石が結婚している。介石は、この時に佐藤進と名を改めた。彼こそが3代目の堂主として明治時代の順天堂、さらには日本の医学を牽引することとなった人物である。

慶応3年(1867年)3月に尚中の妻、志津の母・さだが亡くなると、志津が幼い弟妹の世話や順天堂の奥向きを切り盛りすることとなったという。この頃、父・尚中は泰然と同じように優秀な門人に跡を継がせるために、志津に婿を取ることを考えていたようである。志津の父、佐藤尚中は志津の結婚にあたり弟子の中から優秀な人物を選び、順天堂の跡取りとした。『女子美術大学百年史』によると、この結婚は、「順天堂後継者として力量ある高和東之助(後の佐藤進)と長谷川泰の二人のうちどちらかを選びなさい」という尚中の命によるものであったという。

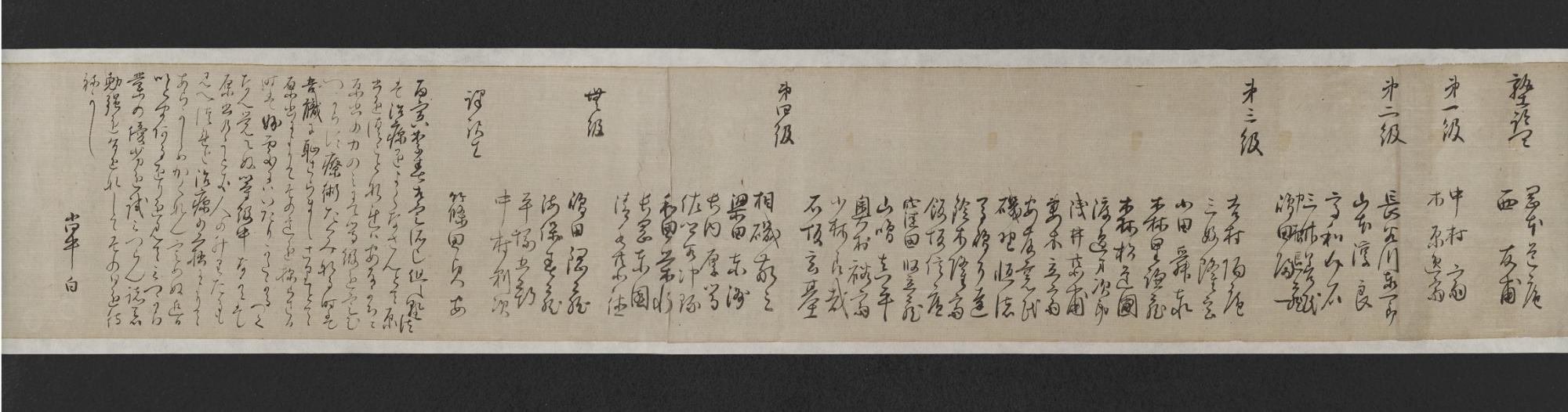

「門人録」(慶応2年)

順天堂大学蔵

画像提供:順天堂大学医史学研究室

門人録の中身を写した写真 拡大画像 (JPEG: 447.0KB)

尚中の記した「門人名簿」では、筆頭に近い5番目に「第二級 長谷川泰一郎」、一人置いて「高和介石」(後の進)の名前が見られ、二人が門人の中でも優れた力量を備えていたことがうかがわれる。長谷川の名は、「ポンペ内科書」の一冊にも確認することができる。志津は思案の末、進を選んだという話が伝わっている。しかし、二人が結婚した年の同じ月には徳川慶喜により大政奉還が行われ、翌年1月には戊辰戦争が勃発するなど、前途は決して明るいものではなかった。

人物紹介

佐藤 志津(さとう しづ)

常陸国行方郡麻生(現・茨城県行方市)で尚中とさだの長女として嘉永4年(1851年)に生まれている。進が入門した安政6年(1859年)、8歳の時に親戚である水戸の藤枝家に預けられ、三味線・長刀・花・茶・礼儀作法などの稽古を受けている。なかでも長刀は水戸藩の武術指南について穴沢流を学び、優れた腕前を上げていたという。文久2年(1862年)、志津は佐倉に戻り、元治元年(1864年)に志津は、藩主・正睦の息女・松姫のお相手として御殿に上がり、武家子女としての素養を身に着けていった。

(注意)佐藤志津については、佐倉市在住の漫画家・木村直巳先生が手掛け、2020年1月1日号の「こうほう佐倉」に掲載された「佐倉が生んだ女子教育の先駆者 佐藤志津」も合わせてご覧ください。

佐藤 進(さとうすすむ)

常陸国久慈郡太田(現・茨城県常陸太田市)の酒造業・高和清兵衛の長男として生まれ、東之助と名付けられた。母・たみは、尚中の妻・さだの姉にあたることから、志津と進は従兄妹同士の関係にあたる。東之助は、幼少期より書に親しみ才覚を見せていたという。これを見た母は、酒屋を継がせるよりは学問に打ち込むできる環境を望み、姉のいる佐倉で医学を学ばせることとした。こうして、安政6年(1859年)に東之助は順天堂に入門し、介石と名を改めた。

長谷川 泰(はせがわ たい/やすし)

越後国(新潟県)長岡の漢方医の長男として生まれた。文久2年(1862年)、順天堂に入門して泰然、尚中に学び、慶応3年(1867年)、江戸で松本良順の西洋医学所でも学んだ。翌年の戊辰戦争では、長岡藩の藩医として従軍し、傷を負った長岡藩家老河井継之助の最期を看取った。

明治2年(1869年)、順天堂で共に学んだ相良元貞の推薦で、大学東校(東大医学部の前身)の教壇に立った。この時の大学大博士(校長)は尚中である。

当時、医師になるためには、東京医学校(東大医学部の前身)を卒業して資格を得るか、医術開業試験に合格するかしかなかった。同9年、医術開業試験の受験のための医学校「済生学舎」(日本医科大学の前身)を本郷元町の自宅に開校し、医師教育に努めた。尚中や進の支援も受け、済生学舎の学生たちが順天堂で臨床教育を受けている。同36年の廃校まで9600人もの合格者を出し、その数は当時の西洋医師の半数以上におよぶ。高橋瑞子、東京女子医科大学創設者の吉岡弥生や野口英世らも卒業生である。また、後藤新平の後任として内務省衛生局長として、下水道法制定に力を尽くした。

(2)戊辰戦争と順天堂

佐倉藩の恭順と尚中

慶応4年(1868年)、戊辰戦争の勃発後、尚中は会津藩主・松平容保の依頼で江戸の会津藩邸で進とともに負傷兵の治療に務めた。その間、佐倉藩主・正倫は自藩が敵意のないことを釈明するために京都へ向けて出発したが、その道中、沼津にて新政府軍に捕らえられ京都で謹慎を命ぜられてしまう。堀田家は有力譜代大名として幕府に仕えた家柄であるが、このこともあり、佐倉藩は新政府軍に恭順することとなった。

その後、新政府軍より順天堂の医師たちも従軍するよう出兵の命が下っている。会津攻めの折には、松本良順が旧幕府側の医師として負傷兵の治療にあたっていたこともあり、尚中は病気を理由に出陣を断っている。

会津戦争と順天堂のひとびと

進は、尚中の代わりに奥羽追討陸軍病院頭取に任ぜられ、他の門人とともに奥州白河に向かい負傷兵の治療に当たった。この時、進らが掲げた野戦病院を示す赤い病院旗が残っている。また進とともに派遣された関寛斎が記した治療に当たった時の記録の写しが現存している。

松本良順は、旧幕府側の軍医として越後長岡、会津を転戦した後、横浜で捕らえられている。泰然5男の董は、幕府派遣の留学生としてイギリスで勉学に励む中、戊辰戦争が勃発。急ぎ帰国し、旧幕府側につき、義理の兄弟である榎本武揚とともに、函館の五稜郭に籠り最後まで戦った。長谷川泰は、長岡に戻り藩の軍医として従軍し、負傷した家老・河合継之助の最後を看取った。

このように、敵味方に分かれながらも佐藤家、順天堂の門人たちは、優れた技量を発揮し、人命を救うという使命を果たしていった。戊辰戦争での経験は、進が海外留学を志すきっかけになるなど、以後の順天堂、近代医学の展開に大きな影響を与えることとなった。

人物紹介

林 董(はやし ただす)

佐藤泰然の五男として佐倉市の本町で生まれ、文久2年(1862年)泰然とともに横浜に移り、幕府医官の林洞海の養子となる。横浜で董は、アメリカ人宣教師のヘボン(ヘボン式ローマ字のもとを作る)の妻クララの英語塾に入門、さらに幕府派遣のイギリス留学生として今のロンドン大学で学んだ。イギリスで勉学に励む中、戊辰戦争が勃発。急ぎ帰国し、旧幕府側につき義理の兄弟である榎本武揚とともに函館の五稜郭に籠り最後まで戦った。

官軍に捕えられたが、後に許され岩倉具視らの欧米使節団に同行するなど、外交について学んでいく。その後、外務次官・ロシア公使を歴任し、明治35年(1902年)、イギリス公使を務めていた董は、全権を委任されて日英同盟を締結した。その後は、外務大臣・逓信大臣を歴任し、明治40年(1907年)、伯爵位を授けられた。

資料紹介

佐藤尚中陣羽織

佐倉市指定有形文化財。この陣羽織は、佐藤尚中の後を継ぎ佐倉順天堂の院長となった佐藤瞬海(旧名岡本道庵)の子孫の家に伝来していたもので、佐藤尚中が着用したものと考えられている。赤羅紗の表地に亀甲紋や花鳥、龍などを細かく刺繍した裏地、背には佐藤家の家紋である源氏車がつけられている。

尚中がこの陣羽織を実際に使用した機会としては、元治元年(1864年)の水戸天狗党の追討に佐倉藩の医師として従軍した際と、戊辰戦争に佐倉藩が官軍として出兵した際の二回が考えられる。幕末期に使用されたもので、この時期の佐倉藩の兵制を考える上でも重要な資料の一つである。(佐倉市蔵)

赤羅紗の表地の陣羽織を写した写真 拡大画像 (JPEG: 236.4KB)

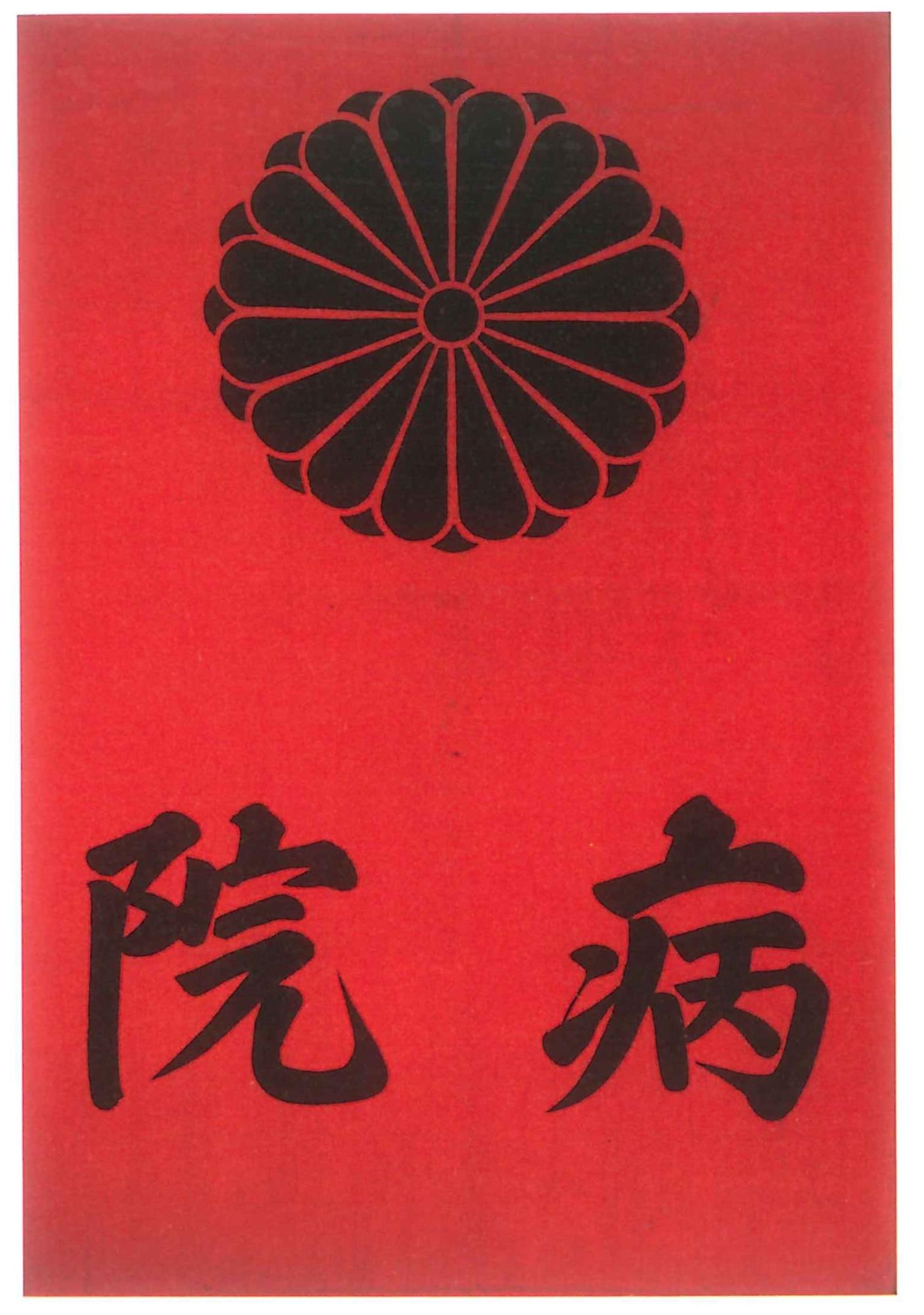

病院旗

進が頭取を任命された白河口(現・福島県白河市)の負傷兵治療所で掲げられた旗。赤字に黒の菊の御紋と「病院」の字がある。ちなみに「病院」という呼称が初めて公で使用されたのは、この戊辰戦争の時であるという。(順天堂大学蔵、画像提供:順天堂大学医史学研究室)

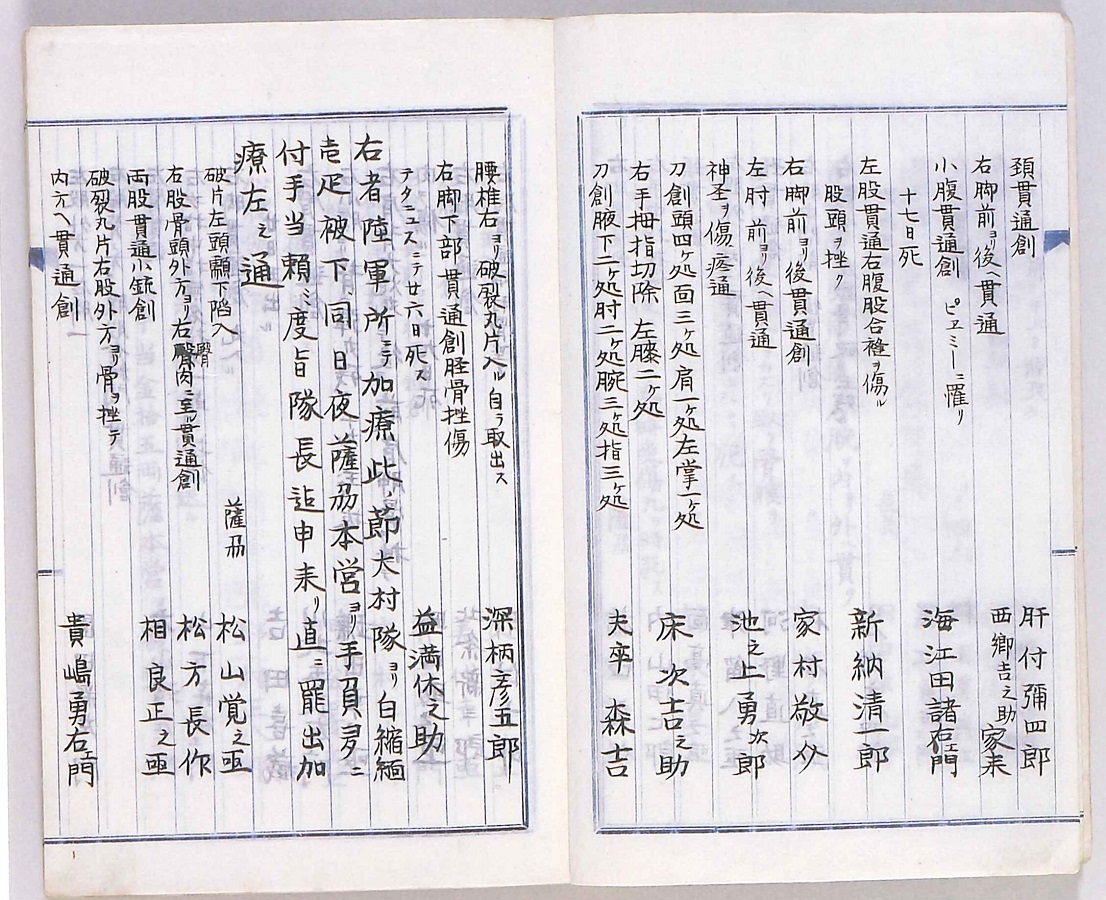

奥羽出張病院日記 写

原本は関寛斎が記したもの。関寛斎は、慶応4年(1868年)6月、奥羽出張病院頭取に任ぜられ、平潟口(現・福島県いわき市)で治療にあたったときの記録を後に書写したものである。

奥羽出張病院日記の見開きページの写真 拡大画像 (JPEG: 385.7KB)

(3)維新後の順天堂

尚中の上京

明治維新後、明治2年(1869年)2月に、進は佐倉を出立しドイツ・ベルリン大学へ留学している。ちなみに、この進の留学は、明治政府による旅券(パスポート)第一号であったことがわかっている。また、同年に尚中は、政府から大学東校(東京大学医学部の前身)の大学大博士(責任者)に任ぜられたため上京。舜海から尚中に名を改めたのはこの時である。尚中は、同時に典医となり宮中に出仕。志津も夫・進が留学していたため、尚中とともに上京、宮中に出仕している。しかし尚中は、明治5年(1872年)に、来日していたドイツ人教師との方針の違いから、約3年でこれらの官職を辞している。彼は、翌6年に東京に順天堂医院を開設し医学教育と診療を行い、自らの理想の現実へと向かっていった。

進の帰国と近代戦争

進は、明治7年(1874年)にベルリン大学を卒業し東洋人として初めて医学博士の学位を取得、その後ウィーンに移り留学を続け、翌年に帰国している。帰国後は、東京の順天堂医院において診療と講義を行い尚中を助けた。

明治10年(1877年)に西南戦争が勃発すると、負傷者治療のため大阪に臨時病院が設立された。進は、ドイツでの留学中、普仏戦争の前線を経験していたことや、この時に陸軍軍医総監となっていた松本良順の勧めもあり、この病院長となり軍医の指揮監督、患者の治療に当たった。明治15年(1882年)、尚中が亡くなり、進が東京の順天堂医院の院長となった。

日清、日露戦争では、陸軍軍医総監に任命され、広島陸軍予備病院の院長に着任している。明治28年(1895年)、日清戦争の講和全権大使として来日中に狙撃され負傷した李鴻章に対し、最新の医療をもって治療したことは、進の評判を高めた。このように進は、平時は順天堂医院長として、戦時は軍医として活躍し、明治期の日本を代表する医師の一人に数えられているのである。

志津の活躍

「正装した佐藤志津」

順天堂大学蔵 画像提供:順天堂大学医史学研究室

志津は、進とともにたびたび鹿鳴館に招待され、国内外の著名な人々と交流を持つこととなった。また、慈善団体の評議員や幹事を務め社会貢献に関わった。さらに、長谷川泰の設立した済生学舎で学び女性医師の先駆けとなった高橋瑞子や吉岡彌生に対し支援を行った。

明治33年(1900年)、横井玉子らによって女性の教育者育成を目指した私立女子美術学校が設立されるが、当時は社会的に女子教育に対する意識が低く、経営はたちまち行き詰ってしまう。志津は、その学校の経営を引き継いで欲しいと依頼があり、明治35年(1902年)に校主、続いて校長となり学校を積極的に運営していった。そして、大正4年(1915年)に津田梅子らとともに、女子教育功労者として、勲六等宝冠章を受ける。大正8年(1919年)3月に亡くなるが、その意志を継いだ夫の進が、第三代の校長に就任している。

資料紹介

宮内省侍医佐藤尚中肖像

宮中に伺候するときの装束をまとった尚中。直垂をまとい烏帽子をかぶった伝統的な装束である。明治初期、明治4年(1871年)の太政官布告により洋服が礼服となるまで、こうした伝統的な装束が宮中出仕の礼装であった。尚中は、この服装が診察には不向きなため簡素化を提言していたという。

佐藤志津肖像写真(宮中に出仕)

夫の進がドイツ・ベルリン大学へ留学中、父・尚中とともに上京し、宮中に出仕していた時の写真。小袿(こうちぎ)に檜扇をもって立つ。明治初期、男性の服装は洋服が礼服と定められたが、宮中の女性の服装はこうした伝統的な装束が用いられ続けた。(順天堂大学蔵、画像提供:順天堂大学医史学研究室)

宮中装束を身にまとった志津肖像写真 拡大画像 (JPEG: 150.2KB)

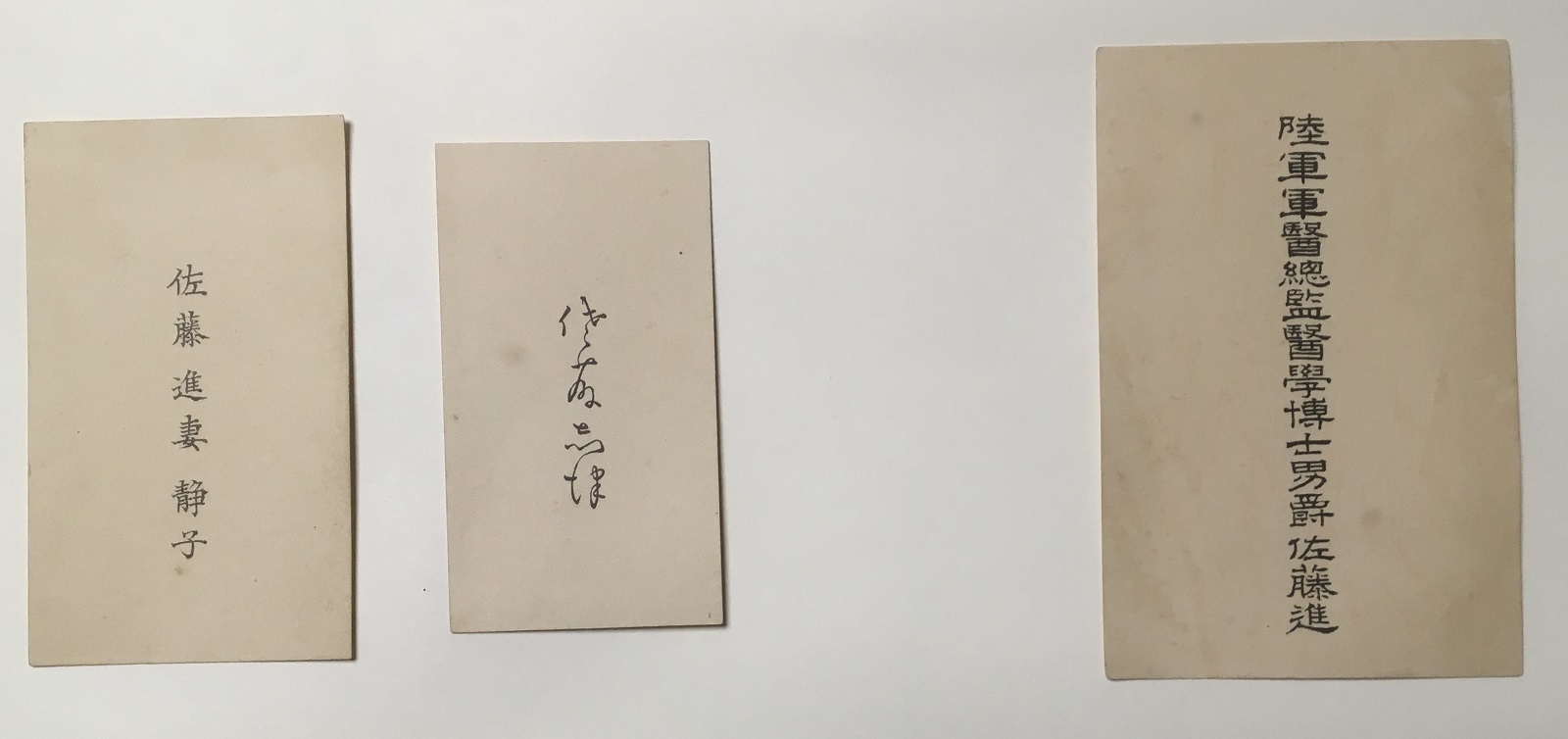

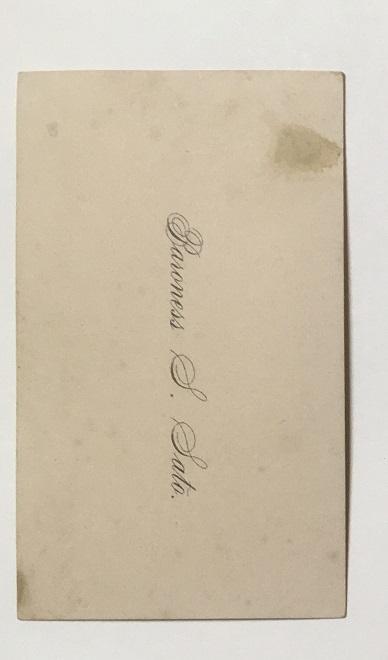

佐藤志津・進名刺

左の二つが志津、右の一つが進の名刺。二人が国内外の様々な人々と交流を持っていたことをうかがわせる資料のひとつ。志津の名刺の裏面には「Baroness(男爵夫人) S.Sato」と表記されている。志津はこうした人脈を生かしながら、積極的に女子美術学校への支援を求めていった。(佐倉市蔵)

三種類の名刺を並べた写真 拡大画像 (JPEG: 174.8KB)

佐藤志津名刺 裏面

(左端のもの)

志津の名刺の裏側を写した写真 拡大画像 (JPEG: 43.4KB)

(4)佐倉順天堂と地域社会

佐倉と東京に分かれ日本の近代医学を支える

いっぽう、この頃の佐倉順天堂は、佐藤舜海(旧名・岡本道庵)のもとで房総随一の私立病院として発展していた。彼は、尚中の弟子で岡本道庵と名乗っていたが、明治7年に尚中の養子となり佐倉の順天堂の後継者となった。これに際し、道庵は尚中の旧名と同じ佐藤舜海と名乗った。進の実妹を妻にし、同時に佐倉連隊の軍医としても活躍し地域社会の医療に貢献した。この時に、順天堂は東京と佐倉に分かれ、それぞれに日本の近代医学を支えていくこととなる。

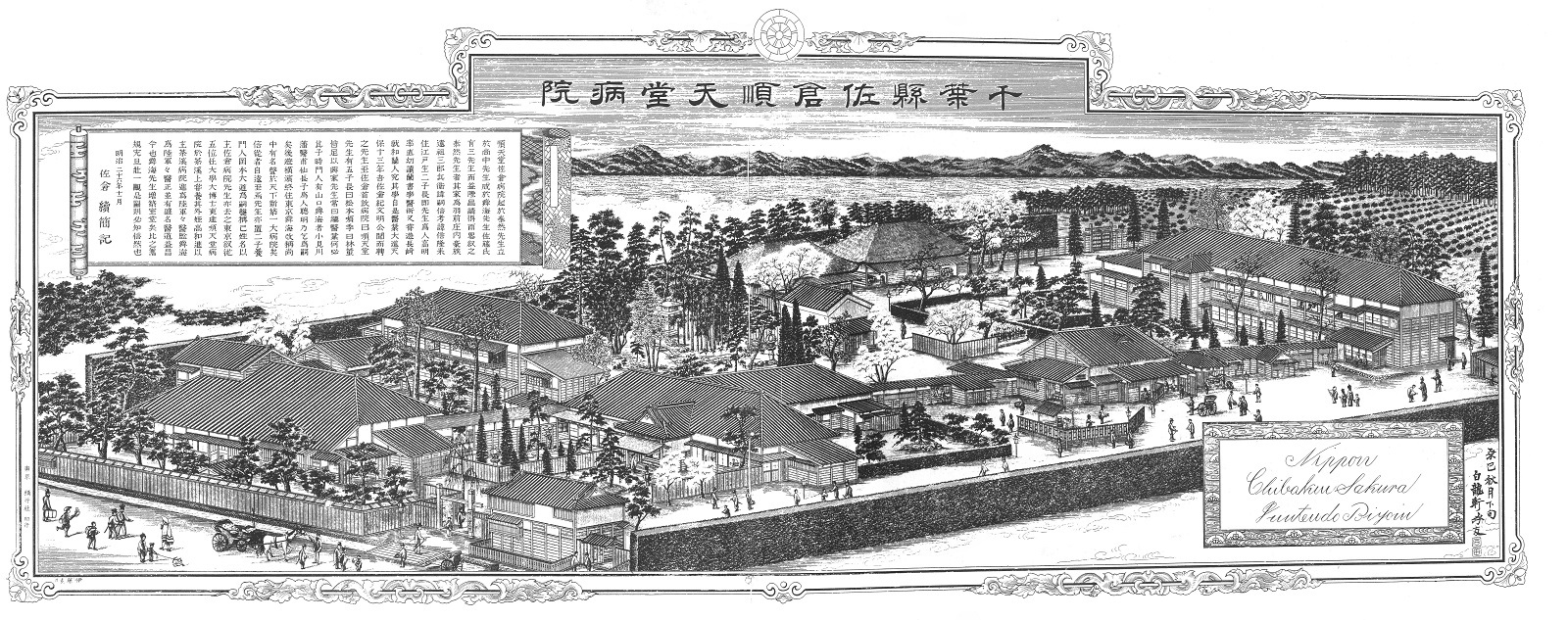

佐倉順天堂の発展の様相を今に伝えるのが、『大日本博覧図』に紹介されている銅版画「千葉県佐倉順天堂病院全景」である。現在はすでに失われてしまっている病棟や診察室などを確認することができ、当時の隆盛が偲ばれる。

維新の記憶を見つめなおす

また、現在の佐倉順天堂記念館の南に位置する本町街区公園内には、佐藤泰然を偲ぶ碑(写真右)が建てられている。この碑は、佐藤舜海によって明治23年(1890年)5月に建てられ、「不可諼碑」の篆額は旧藩主・堀田正倫によるものである。ちょうどこの頃の佐倉では、旧藩主、藩士たちによる藩史編さん事業、正睦の顕彰活動が行われ、幕末・維新期の歴史の見直しが進められていた時期でもある。また同年11月には、旧藩主・正倫が佐倉に建設した邸宅(現・旧堀田邸)に移住しており、そうした気運の高まりを見せていたものと推測される。

さらに、この碑の横には、舜海を記念する碑(写真左)も建てられている。こちらの碑は、明治35年(1902年)9月に舜海の還暦の折に建設されたもので、「佐藤舜海先生頒徳碑」の篆額も正倫によるものとなっている。

人物紹介

佐藤舜海(岡本道庵)

藩士岡本千春の長男として生まれた。佐藤泰然に学び、泰然隠居後は尚中に師事した。慶応2年(1866年)、佐藤尚中によって書かれた門人名簿では、塾監として岡本道庵の名が記されている。同年の佐倉藩の医制改革では、三等医師として尚中を支えた。

明治2年(1869年)、尚中が明治政府からの要請で上京した後は、佐倉の順天堂の経営にあたった。

同7年、尚中は道庵を養子にして家督を譲り隠居し、道庵は尚中の旧名と同じ「佐藤舜海」を名乗った。同10年に起こった西南戦争の時には、大阪に置かれた陸軍臨時病院で、軍医として治療にあたった。

同19年には、佐倉営所病院病院長となり、日清・日露戦争にも従軍し、陸軍一等軍医正に任じられた。また、佐倉の順天堂を「順天堂病院」として経営し発展させた。舜海の還暦を祝って門人たちが建てた頌徳碑が、佐倉順天堂記念館裏の本町街区公園に残っている。

資料紹介

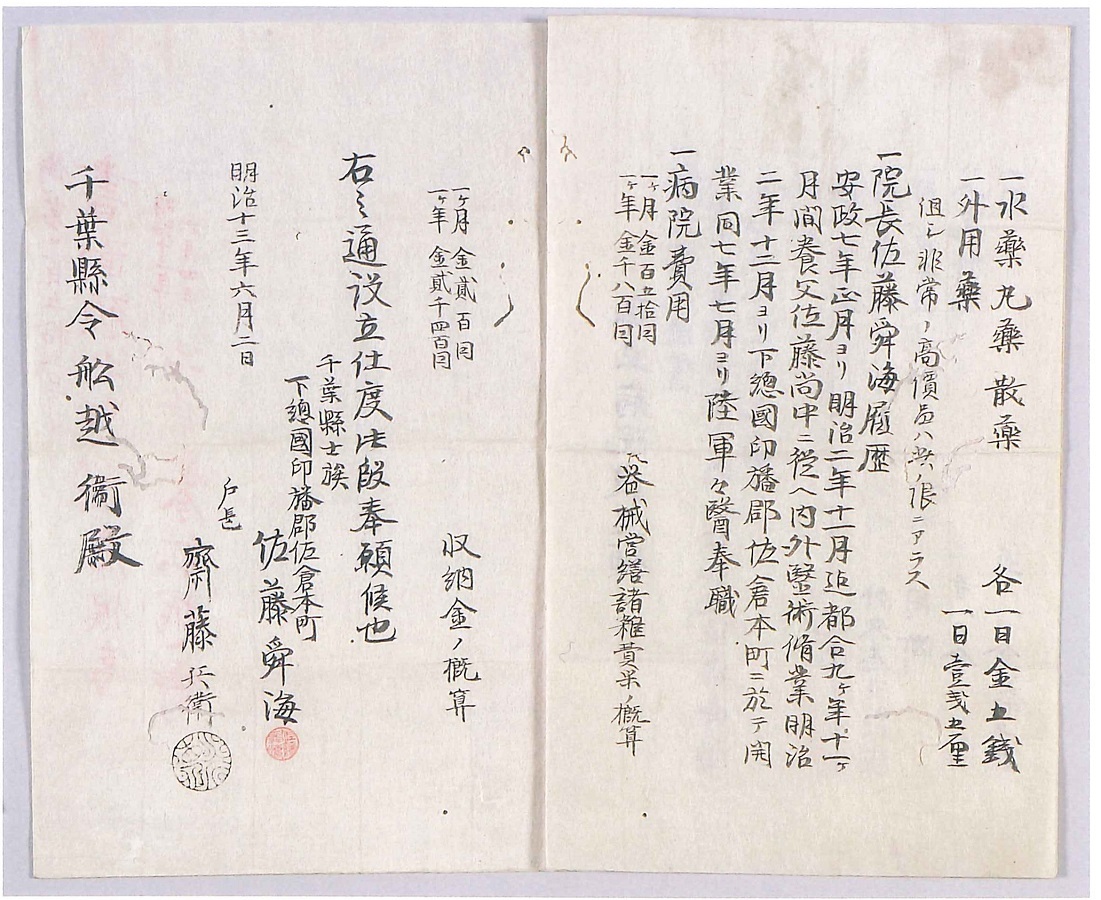

私立病院設立願

明治13年(1880年)に千葉県令船越衛に宛てた申請書。下総国印旛郡佐倉本町80番地の順天堂を、順天堂病院と名乗ることへの許可願。院長は佐藤舜海(旧名・岡本道庵)。申請は明治13年(1880)6月4日付けで許可されている。

病院設立願の見開き写真 拡大画像 (JPEG: 334.4KB)

千葉県佐倉順天堂病院全景

佐倉順天堂病院銅版画を写した写真 拡大画像 (JPEG: 545.1KB)

、『大日本博覧図』に紹介されている銅版画で明治26年(1893年)に描かれたもの。明治期の佐倉順天堂医院は、房総随一の私立病院として発展していたことがここからうかがわれる。

左上には、佐倉藩の漢学者であった続簡による賛が記されている。ここには、「天保十三年吾佐倉紀文明公聞而聘之先生至佐倉」とある。この記述は明治23年に建てられた佐藤泰然碑にもあり、泰然が正睦によって招かれたとする言説が生まれたのは、この頃と捉えることができるかもしれない。

佐倉順天堂病院復元模型

この模型は、『大日本博覧図』所収の「千葉県佐倉順天堂病院全景」や「病院図」、『順天堂史』上巻所収の「佐倉順天堂平面図」などの図面を参考として波多野純氏(日本工業大学名誉教授)の監修により作成されたもので、順天堂の建築施設研究の到達点の一つである。

順天堂の建物は、安政5年(1858)に式台玄関のある診療棟、冠木門のすぐ右手にあった門人の宿舎に使用された二階建ての塾舎などが建てられた。以降、診療棟の診療室が洋室に改装されたり、冠木門を入ってすぐ左手にある二階建ての建物などが増築された。この二階建ての建物は、院長宅として使用された。診療棟の奥には渡り廊下、管理棟、二階建ての病棟が続いた。さらに大正10年の棟札も確認され、何度かの増改築を経ていることがわかっている。

昭和30年代にはこれらの建物の老朽化が進み解体されるものもあり、現在記念館として残っているのは、当初建てられた診療棟の一部となっている。

順天堂模型全体を上から写した写真 拡大画像 (JPEG: 423.8KB)

地域医療を支えた門人―浜野昇

また、順天堂門人で済生病院を開設した浜野昇も地域社会の医療の発展に貢献した。済生病院は、浜野が宮小路に開設した私立病院で、佐倉順天堂とともに『大日本博覧図』に紹介されている。

済生病院銅版画の写真 拡大画像 (JPEG: 785.9KB)

浜野昇は、佐倉藩医・浜野了元の長男として生まれる。13歳の時に尚中に師事し、父と同様に医学を学んだ。明治3年(1870年)、尚中とともに上京し、大学東校に入学し勉強に励んだ。卒業後、陸軍軍医として西南戦争に従軍。明治13年に軍医を退職し、佐倉に戻り済生堂病院を開設した。

明治16年には再び鹿児島に赴き、鹿児島医学校校長兼附属病院長、鹿児島県地方衛生会委員に就任。医学教育・医療活動のほかに衛生行政に参画した。佐倉に帰省後は、病院名を済生病院と改め院長として治療にあたる一方で、明治24年の大日本私立衛生会佐倉支会の結成に尽力し、地域の衛生状態の改善のために活動を広げた。

また、千葉県議会議員、佐倉町町会議員、衆議院議員などをつとめ、政治家としての活動も行い、医学教育の重要性を説いた。また病後の療養や虚弱体質の改善を目的に稲毛海気療養所を開設している。ほかにも台湾の医療の普及に協力したり、千葉県立佐倉中学校(現・県立佐倉高校)の初代校医に就任している。

このように、順天堂とその門人たちは地域社会と密接に関わり合いながら、医療の普及に心血を注ぎ社会に貢献していったのである。

更新日:2024年04月01日