はじめに

順天堂とは?

「順天堂」とは、蘭方医・佐藤泰然が天保14年(1843年)に佐倉本町に開いた蘭医学塾兼診療所である。「順天」とは中国の古書に見られる言葉で、「天の道に順う(したがう)」という意味がある。泰然が開いたこの順天堂は、現在も著名な順天堂大学・病院の発祥の地でもある。泰然は、この地で多くの門人たちに医学を教え、当時としては最先端の医療を実践し日本の近代医学を支えた多くの人材を輩出した。

現在、当時の建物の一部が残っており、昭和50年(1975年)には千葉県指定史跡「旧佐倉順天堂」にも指定されている。佐倉順天堂記念館は、この史跡の保存とともに、佐倉順天堂に関する資料の収集、保存、研究並びに展示を行うことを目的と昭和60年(1985年)に設置され、幕末から明治期の医史学に関する資料を中心とする展示を行っている。

順天堂の位置について

泰然が天保14年に順天堂を開いたのは、現在の記念館の向かい側に当たる場所である。このことは、嘉永6年(1853年)に作成された佐倉城とその城下の絵図である成田山仏教図書館蔵の「一分一間 佐倉絵図」に示されている。

現在の記念館にあたる建物がこの地に作られたのは、安政5年(1858年)10月20日であることが、棟札より把握することができる。その後、何度かの改築・解体を経て現在の記念館として残っている。

人物紹介

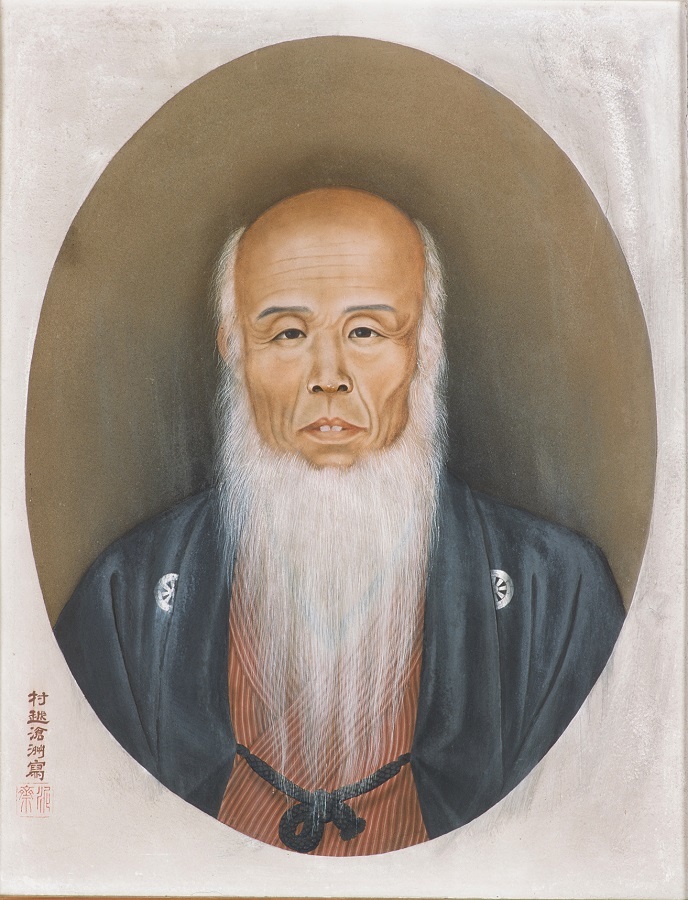

佐藤 泰然(さとう たいぜん)

文化元年(1804年)、武蔵国(現神奈川県)川崎にて佐藤藤佐(とうすけ)の子として生まれる。天保6年(1835年)より長崎に留学し3年間オランダ医学を学ぶ。その後天保9年(1838年)、江戸日本橋薬研堀に蘭医学塾「和田塾」を開く。天保14年(1843年)、佐倉へ移住し「順天堂」を開いた。蛮社の獄などの江戸の情勢などもあってか、佐倉藩重臣の渡辺弥一兵衛の誘いを受けて移住したともいう。藩内での牛痘普及に尽力し、嘉永6年(1853年)に藩の医師として召し抱えられた。その後、安政6年(1859年)に家督を養子の尚中に譲り、文久2年(1862年)に隠居し横浜へ移住。明治5年(1872年)、肺炎のため死去。享年69歳。

この肖像画は、晩年の泰然を描いた鏝絵(こてえ、漆喰を塗った上に、鏝を使って浮彫りのように風景や肖像などを描いた絵)で、当時の有名人の肖像画を油絵のように描くことで知られていた村越滄州によって描かれた。

資料紹介

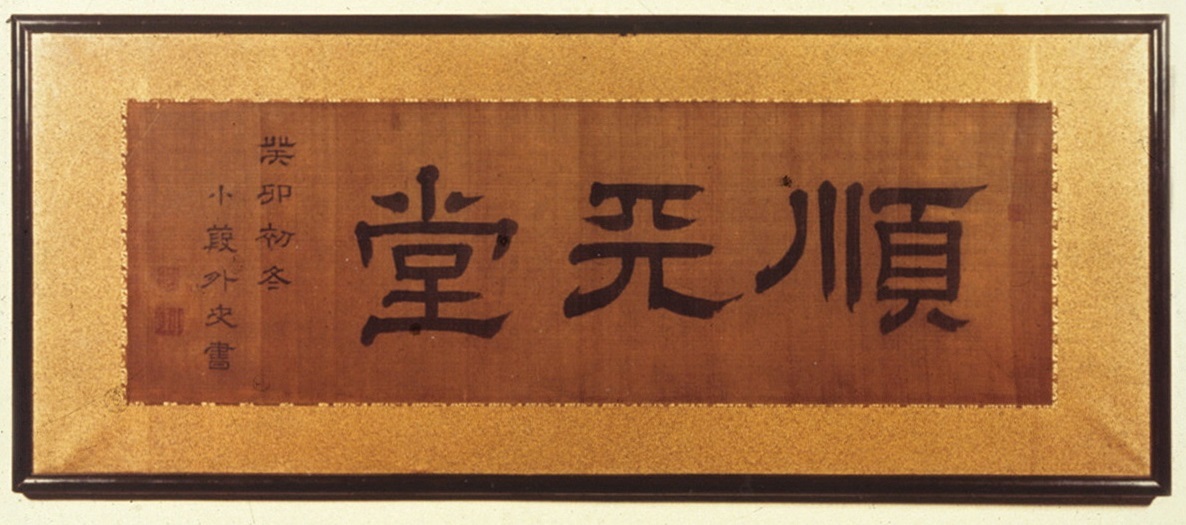

「順天堂」扁額

順天堂扁額全体を写した写真 拡大画像 (JPEG: 174.4KB)

姫路藩の藩医・山田安朴による扁額。安朴は書家としても知られ、隷書を得意とした。天明8年(1788年)に江戸で生まれ、嘉永6年(1853年)に江戸で没している。

「順天」の語は、中国の古典「易経」にある「天道に順う(したがう)」の意で、医と人の道を示すものである。扁額中の「癸卯(みずのとう)初冬」は天保14年(1843年)10月頃のことで、小葭外史は山田安朴の号である。

(順天堂大学蔵、画像提供:順天堂大学医学部医史学研究室)

佐倉順天堂棟札

現在の建物が安政5年(1858年)に建築されたことを示す棟札。この棟札は、和室部小屋裏にあったもので棟札が収められていた木製箱に記された墨書により、棟札は佐藤尚中が製作したことがわかっている。当時、尚中31歳、泰然54歳で棟札・木製箱の内容から、経営の主はこの時すでに泰然から尚中に移っていたと推察される。この翌年に、泰然は病気を理由に隠居し家督を尚中に譲ることが藩から認められている。(佐倉市教育委員会蔵)

棟札全体を写した写真 拡大画像 (JPEG: 84.0KB)

更新日:2022年06月01日