おわりに

佐倉順天堂の歴史を紡ぐ

佐藤恒二による資料蒐集

以上、佐倉順天堂の歴史を紹介してきたが、最後にこれらの歴史を伝える史料が現代にまで伝えられてきた経緯について簡単に触れておきたい。

紹介した資料の多くは、舜海の跡を継ぎ院長を務めた佐藤恒二によって整理・蒐集されたものである。例えば、先に紹介した泰然の肖像写真もその一つで、写真の紙袋には、佐藤恒二が橋爪氏より寄贈を受けたことが書かれている。恒二が蒐集したこれらの資料は「佐倉順天堂佐藤家資料」(佐倉市蔵、国立歴史民俗博物館寄託)としてまとめられ、佐倉順天堂の歴史に関わる基礎的な史料群となっている。

また恒二は、皮下注射に関する論文を発表するとともに、注射器自体の蒐集も行っていた。これらの調査・分析も進み、明治期の日本の医療の実践と普及についての研究も進められている。恒二による資料蒐集に代表される先人の取り組みによって、現代の我々が佐倉順天堂の歴史とともに、近代日本の医療の現場がどのようなものであったのかを辿ることが可能となっている。歴史を紡いでいく作業の中で、こうした人物の尽力があったことにも思いを馳せながら展示をご覧いただければ幸いである。

人物紹介

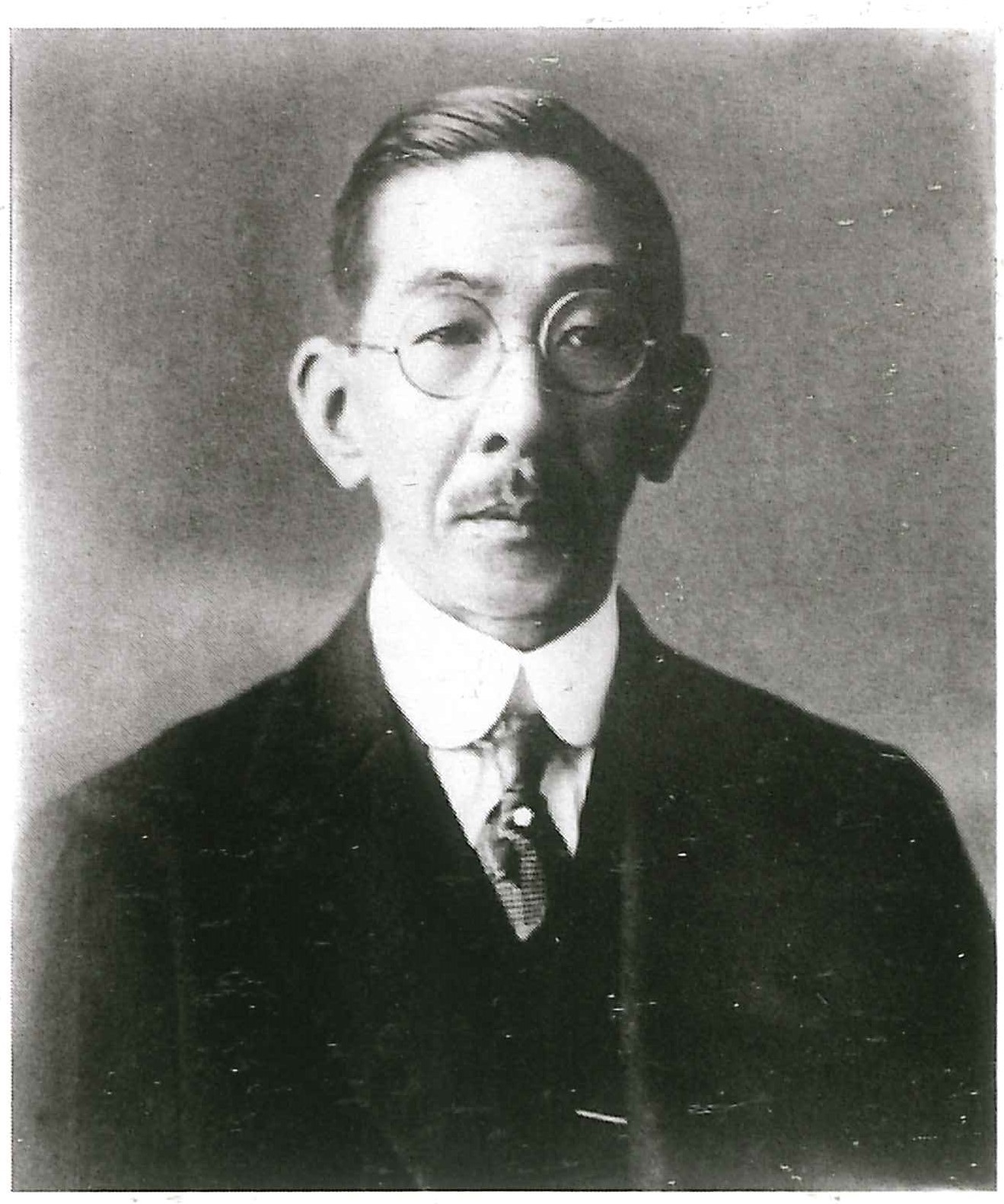

佐藤恒二

長野県小諸で生まれ、千葉第一高等学校医学部(千葉大医学部の前身)で学ぶ。明治33年(1900年)、第三代目佐倉順天堂医院長である佐藤舜海の三女と婚姻し、婿養子となる。翌年ドイツへ留学し、博士号を取得。明治44年(1911年)に、舜海が亡くなると第四代目院長となる。約2千坪の病院敷地内には庭園も整備され、大正12年(1923年)には建物を洋風に改築。また国鉄佐倉駅近くには分院も設けられるなど順調な病院経営に当たっていた。

また、千葉医専臨床研究生の育成に尽力するなど精力的な活動を行う。共に病院を経営していた長男の郁哉が早逝したため、戦中戦後の混乱期を迎え危機に立たされた佐倉順天堂を長年にわたって支え続けた。昭和26年(1951年)、恒二所蔵の重要蔵書が千葉大学医学部へ移譲され、翌年、心筋梗塞により死去。物外と号し漢詩や書を愛する文化人でもあった。

資料紹介

皮下注射器

佐藤舜海が順天堂の治療で用いていた注射器。明治10年頃に、東京浅草の遠州屋によって製作されたもの。恒二は、医療技術の研究を進める中で注射器に注目していたことが知られている。昭和9年(1934年)に恒二が発表した論文中に、舜海が愛用していたこの注射器が伝来していることを述べている。長らくこの注射器の存在は不明であったが、平成28年(2016年)に佐倉市が購入した「佐倉順天堂病院長佐藤恒二旧蔵資料」の中に含まれていたことが、月澤美代子氏の調査・研究によって判明した。

箱に入った注射器の写真 拡大画像 (JPEG: 280.6KB)

更新日:2024年04月01日